23. Juni 2005

Deportationsbericht: "Warum kommt meine Mami nicht auch?"

Im Januar 1945 wurden über 30 000 Siebenbürger Sachsen in die Ukraine und den Ural deportiert. Knapp 12 Prozent der Betroffenen haben die Deportationszeit nicht überlebt. Auf diese historischen Eckdaten verwies Bundesfrauenreferentin Enni Janesch, Organisatorin und Moderatorin der Zeitzeugen-Lesung, am Pfingstsonntag im Evangelischen Gemeindehaus St. Paul in ihrer Einführung. Christa Andree, Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn, las in Dinkelsbühl aus Aufzeichnungen ihrer Tante Regina Klockner, geborene Wagner, die im Alter von 28 Jahren zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Milli am 14. Januar 1945 aus Jakobsdorf nach Russland deportiert wurde. Milli sollte ihre kleine Tochter nicht wiedersehen. Sie verstarb auf der Heimreise.

Im Januar 1945 ging in Jakobsdorf das Gerücht um, dass man die Männer im Alter von 17 - 45 Jahren und die Frauen im Alter von 18 - 30 Jahren ausheben und nach Russland zur Sklavenarbeit bringen würde. Wir konnten es nicht glauben, aber es wurde leider wahr. Am 14. Januar begannen die Aushebungen. Wir mussten uns am Ende des Dorfes versammeln. Meine jüngere Schwester Milli war auch dabei. Sie hatte ein Töchterchen Gerda, die war nur zwei Jahre alt. Ihr Mann wie auch meiner waren schon 1943 zum deutschen Militär eingerückt. Ich hatte zwei Buben im Alter von sieben und fünf Jahren. Wir mussten unsere Kinder in der Obhut meiner Mutter lassen. Meine Mutter hatte die kleine Gerda in den Armen und meine Buben am Rock, als wir uns verabschieden mussten. Unsere Väter brachten uns mit den eigenen Wägen nach Agnetheln. Die Glocken der evangelischen Kirche läuteten zum Geleit bis zur Hattertgrenze. Der Abschied, bei dem viele Tränen flossen, war unbeschreiblich. In Agnetheln wurden wir zuerst in dem Turnsaal untergebracht, dann wurden wir mit der kleinen Bahn nach Schäßburg gefahren. Dort wurden wir in große Waggons umgeladen, Männer, Frauen, Burschen und Mädchen, ca. 50 Personen in einen Waggon. Die Männer mussten ein Loch in den Boden hacken, damit man seine Notdurft verrichten konnte. Als wir dann in russische Waggons umgeladen wurden, machten wir Bekanntschaft mit Läusen.

Kälte, Hunger, Krankheit

Unsere Reise dauerte zwei Wochen, wir kamen am 2. Februar an und mussten dann 3 km gehen. Wir wurden in kalten Zimmern untergebracht, wo man aus gefrorenen Brettern Pritschen gemacht hatte. Bis April mussten wir ohne Strohsäcke schlafen. Nach zwei Wochen wurden wir zur Arbeit eingeteilt. Ich musste Waggons schieben. Es war sehr kalt, immer draußen zu stehen. Wenn die Waggons entgleisten, war es schwer, diese wieder zurück zu heben. Manchmal, wenn es schneite oder regnete, waren unsere Kleider nass und gefroren, so dass man sie kaum ausziehen konnte. Das Essen war sehr schlecht, nur Krautsuppe oder grüne Tomatensuppe und Gerstenbrot. Im Herbst 1945 wurden wir mit meiner Schwester Milli auf eine Kolchose zum Kartoffelgewinnen gebracht. Wir schliefen in einer Baracke und als wir eines Nachts erwachten, lag Schnee auf unseren Füßen.

1946 fing meine Schwester Milli zu kränkeln an, doch wenn sie kein Fieber hatte, musste sie zur Arbeit gehen. Zu Weihnachten war es so weit, dass sie mit einem Krankentransport nach Hause fahren sollte. Sie war zu der Zeit in einem anderen Lager. Eine Bekannte kam am ersten Weihnachtstag und sagte mir, Milli sei auf dem Bahnhof in Hanjinovska. Ich fuhr gleich zu ihr und fand sie zusammen mit andern in einem Waggon ohne Fenster und Heizung auf dem Bahnhof. Ich ging zum Basar im Marktflecken und kaufte ein halb Liter heißen Kaffee, steckte die Flasche in den Busen, damit der Kaffee warm blieb, und brachte ihr das heiße Getränk. Erst am Abend des zweiten Weihnachtstages sind sie weggefahren, kein Wunder, dass sie bei der Kälte noch kränker wurde. Im Mai 1947 hatte ich auch das Glück, auf einen Krankentransport zu gelangen und aus Russland wegzufahren. Ich kam aber nicht zu Hause, sondern in Frankfurt an der Oder an. Nach zwei Tagen wurden wir nach Magdeburg und zwei Wochen später nach Köthen (Brandenburg) weitergeleitet. Hier sollten wir uns erholen, aber das Essen war sehr knapp. Von Köthen kam ich nach Treseburg im Harz. Ich meldete mich beim Bürgermeisteramt und wurde einer Familie zugewiesen. Die Hausfrau war sehr unfreundlich und schrie mich an. Erst als ihr Mann ihr zugeredet hatte, durfte ich bleiben. Bald danach wurde ihr Mann krank, kam ins Krankenhaus, wo er verstarb. Sie war dann sehr froh, dass ich dort war. Sie sagte: „Ich war sehr unfreundlich zu Ihnen. Nun muss ich sagen, es ist eine Gnade Gottes, dass Sie bei mir sind.“

In der Zwischenzeit hatte ich die Adresse von meiner Schwester Milli von zu Hause erhalten. Die Post ging zu der Zeit sehr langsam, es hatte sechs Wochen gedauert. Ich machte mich gleich auf, meine Schwester zu besuchen, doch ich kam einen Monat zu spät, sie war im Juli gestorben. Als mir die Krankenschwester die Nachricht mitteilte, wurde mir schlecht, so groß war der Schock.

Eine lange Heimreise

Als ich zurückkam, wollten meine Landsmänner sich auf die Heimreise machen. Ich wollte mit, sie wollten mich nicht mitnehmen, doch ich ließ nicht locker, denn die Sehnsucht nach meinen Kindern war zu groß. Es war eine schwere Reise, weil wir viele Grenzen überschreiten mussten. Die erste aus der DDR nach Westdeutschland war gut gegangen. Wir stiegen in Braunschweig in den Zug und wollten nach München fahren. Den Männern ging es zu langsam, deshalb kauften sie Fahrkarten für den D-Zug und dort ertappte uns die Polizei, dass wir nur DDR-Ausweise hatten. Sie brachte uns in ein Gefängnis für eine Nacht. Am nächsten Tag wurden wir in ein Lager gebracht, von wo uns ein Bekannter herausholte. Er brachte uns nach Ergersheim (Bayern) und besorgte uns Arbeit. Das war im September und im Januar versuchten wir es wieder. Als wir aus dem Zug ausstiegen, war die Polizei gleich bei uns, denn wir fielen durch unsere schlechte Kleidung sofort auf. Die Polizisten waren sehr freundlich, sie sagten uns, wir sollten dort bleiben, bis es Nacht wird, und dann zeigten sie uns den Weg. Wir mussten einen Bach über einen Balken überqueren und dann beim ersten Haus anklopfen. Dort wurden wir, wie angekündigt, aufgenommen. Die Frau machte sogar Feuer und trocknete unsere Strümpfe. Am andern Tag ging es weiter und bis Wien ging alles gut. Dort wurden wir auf dem Südbahnhof untergebracht und mussten eine Zeit lang dort bleiben. Es gab eine Küche, wo wir jeden Tag das Mittagessen bekamen. Hätten wir das nicht bekommen, wüsste ich nicht, wie wir durchgekommen wären, denn Geld hatten wir nicht.

In den drei Wochen, die wir da waren, kamen immer wieder Leute aus Rumänien und sagten uns, wir sollten nicht nach Rumänien gehen. Aber wir wollten nur das. Nachdem man uns auf dem Südbahnhof nicht mehr wollte, schickte man uns zum Nordbahnhof. Dort mussten wir auch Schnee schaufeln gehen. Inzwischen hatten wir uns immer mehr zusammengefunden; wir waren eine Gruppe von 17 Personen, davon waren die meisten aus dem Banat. Einer hatte sich als Reiseführer zur Verfügung gestellt. Als wir in Österreich an die Grenze kamen, zeigte uns die Polizei wieder den Weg. Wir gingen 10 Uhr abends los und morgens 4 Uhr waren wir wieder an der Stelle, von wo wir gestartet waren. Wir wollten nachts in Ungarn ankommen, deshalb gingen wir gleich wieder los, aber es war spät und man wollte uns nicht aufnehmen. Unser Reiseführer musste viel bitten, denn die Leute hatten Angst, Fremde aufzunehmen. Als wir am nächsten Morgen zum Bahnhof gingen, war die Polizei schon wieder da, aber sie waren auch nett und halfen uns in den Zug. An der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien mussten wir wieder warten. Als wir am Abend aufbrechen wollten, sagte man uns, es habe jemand Decken gestohlen und wir müßten sie bezahlen. Da ging das letzte Geld weg. Auch hier half uns die Polizei, das war die schwerste Grenze.

Wir gingen die ganze Nacht und keiner wußte, wo wir waren. Da hörten wir einen Hahn schreien. Die Banater gingen und weckten die Leute auf und fragten, wo wir sind. Als wir weitergingen, konnte ein Mann plötzlich nicht mehr gehen. Zwei Männer blieben bei ihm zurück. Wir waren nicht weit gegangen, als es einem andern Mann schlecht wurde. Es war mein Klassenlehrer aus unserem Dorf. Ich musste bei ihm zurückbleiben. Die Banater gingen weiter und sagten uns, wir sollten nur geradeaus ca. 2 km gehen. Wir gingen und kamen nicht mehr ins Dorf. Mein Klassenlehrer wollte nicht nach dem Weg fragen. Nach einer Zeit fragte ich dann doch eine rumänische Frau und sie sagte mir, dass wir 10 km zu weit gegangen waren. Aber da waren ein paar Leute, die mit einem Pferdegespann fuhren und uns nach Sanktanna mitnahmen. Dort trafen wir unsere Landsleute wieder und hatten Glück mit einem jungen Mann, der uns am nächsten Tag nach Arad fuhr und uns auf Grund des Entlassungsscheines aus Russland Geld von der katholischen Kirche brachte. Damit konnten wir die Karte bis nach Schäßburg bezahlen.

In Schäßburg schliefen wir bei der Tante unseres Klassenlehrers, die uns dann das nötige Geld für die Fahrt nach Jakobsdorf besorgte. Wir fuhren mit der kleinen Bahn und kamen acht Uhr abends in Jakobsdorf auf dem Bahnhof an. Es waren noch Leute in dem Zug und es hatte sich schnell die Nachricht verbreitet, dass wir nach Hause kamen. Ich ging zuerst zu meiner Schwiegermutter. In meinem Zimmer wohnten Zigeuner. Ich war im Zimmer meiner Schwiegermutter, da kam meine Mutter mit meinen zwei Buben und der kleinen Gerda mir entgegen. Als wir dann nach Hause zu meinen Eltern gingen, war die Wohnung schon so voll mit Leuten, dass wir kaum hinein konnten. Es war eine große Freude, wieder daheim zu sein, aber auch ein großes Leid, als mich die kleine Gerda fragte: „Warum kommt meine Mami nicht auch?“ - Es war eine schwere Heimreise, die vom 15. Januar bis zum 10. März 1948 gedauert hatte. Wir können Gott nicht genug danken, dass er uns die Kraft gegeben hat, alles zu überstehen und uns auch heute noch Kraft gibt.

Unsere Reise dauerte zwei Wochen, wir kamen am 2. Februar an und mussten dann 3 km gehen. Wir wurden in kalten Zimmern untergebracht, wo man aus gefrorenen Brettern Pritschen gemacht hatte. Bis April mussten wir ohne Strohsäcke schlafen. Nach zwei Wochen wurden wir zur Arbeit eingeteilt. Ich musste Waggons schieben. Es war sehr kalt, immer draußen zu stehen. Wenn die Waggons entgleisten, war es schwer, diese wieder zurück zu heben. Manchmal, wenn es schneite oder regnete, waren unsere Kleider nass und gefroren, so dass man sie kaum ausziehen konnte. Das Essen war sehr schlecht, nur Krautsuppe oder grüne Tomatensuppe und Gerstenbrot. Im Herbst 1945 wurden wir mit meiner Schwester Milli auf eine Kolchose zum Kartoffelgewinnen gebracht. Wir schliefen in einer Baracke und als wir eines Nachts erwachten, lag Schnee auf unseren Füßen.

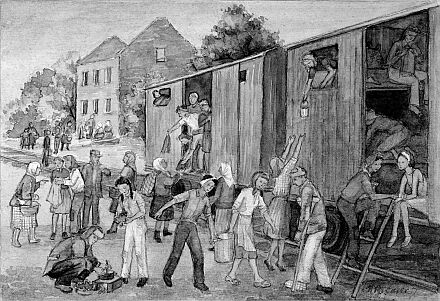

Marianne Riemer: Heimtransport nach Frankfurt a. d. Oder. Gemalt am Pfingstsonntag, dem 25. Mai 1947. |

1946 fing meine Schwester Milli zu kränkeln an, doch wenn sie kein Fieber hatte, musste sie zur Arbeit gehen. Zu Weihnachten war es so weit, dass sie mit einem Krankentransport nach Hause fahren sollte. Sie war zu der Zeit in einem anderen Lager. Eine Bekannte kam am ersten Weihnachtstag und sagte mir, Milli sei auf dem Bahnhof in Hanjinovska. Ich fuhr gleich zu ihr und fand sie zusammen mit andern in einem Waggon ohne Fenster und Heizung auf dem Bahnhof. Ich ging zum Basar im Marktflecken und kaufte ein halb Liter heißen Kaffee, steckte die Flasche in den Busen, damit der Kaffee warm blieb, und brachte ihr das heiße Getränk. Erst am Abend des zweiten Weihnachtstages sind sie weggefahren, kein Wunder, dass sie bei der Kälte noch kränker wurde. Im Mai 1947 hatte ich auch das Glück, auf einen Krankentransport zu gelangen und aus Russland wegzufahren. Ich kam aber nicht zu Hause, sondern in Frankfurt an der Oder an. Nach zwei Tagen wurden wir nach Magdeburg und zwei Wochen später nach Köthen (Brandenburg) weitergeleitet. Hier sollten wir uns erholen, aber das Essen war sehr knapp. Von Köthen kam ich nach Treseburg im Harz. Ich meldete mich beim Bürgermeisteramt und wurde einer Familie zugewiesen. Die Hausfrau war sehr unfreundlich und schrie mich an. Erst als ihr Mann ihr zugeredet hatte, durfte ich bleiben. Bald danach wurde ihr Mann krank, kam ins Krankenhaus, wo er verstarb. Sie war dann sehr froh, dass ich dort war. Sie sagte: „Ich war sehr unfreundlich zu Ihnen. Nun muss ich sagen, es ist eine Gnade Gottes, dass Sie bei mir sind.“

Christa Andree las in Dinkelsbühl aus den Aufzeichnungen ihrer Tante Regina Klockner. Foto: Christian Schoger |

In der Zwischenzeit hatte ich die Adresse von meiner Schwester Milli von zu Hause erhalten. Die Post ging zu der Zeit sehr langsam, es hatte sechs Wochen gedauert. Ich machte mich gleich auf, meine Schwester zu besuchen, doch ich kam einen Monat zu spät, sie war im Juli gestorben. Als mir die Krankenschwester die Nachricht mitteilte, wurde mir schlecht, so groß war der Schock.

Als ich zurückkam, wollten meine Landsmänner sich auf die Heimreise machen. Ich wollte mit, sie wollten mich nicht mitnehmen, doch ich ließ nicht locker, denn die Sehnsucht nach meinen Kindern war zu groß. Es war eine schwere Reise, weil wir viele Grenzen überschreiten mussten. Die erste aus der DDR nach Westdeutschland war gut gegangen. Wir stiegen in Braunschweig in den Zug und wollten nach München fahren. Den Männern ging es zu langsam, deshalb kauften sie Fahrkarten für den D-Zug und dort ertappte uns die Polizei, dass wir nur DDR-Ausweise hatten. Sie brachte uns in ein Gefängnis für eine Nacht. Am nächsten Tag wurden wir in ein Lager gebracht, von wo uns ein Bekannter herausholte. Er brachte uns nach Ergersheim (Bayern) und besorgte uns Arbeit. Das war im September und im Januar versuchten wir es wieder. Als wir aus dem Zug ausstiegen, war die Polizei gleich bei uns, denn wir fielen durch unsere schlechte Kleidung sofort auf. Die Polizisten waren sehr freundlich, sie sagten uns, wir sollten dort bleiben, bis es Nacht wird, und dann zeigten sie uns den Weg. Wir mussten einen Bach über einen Balken überqueren und dann beim ersten Haus anklopfen. Dort wurden wir, wie angekündigt, aufgenommen. Die Frau machte sogar Feuer und trocknete unsere Strümpfe. Am andern Tag ging es weiter und bis Wien ging alles gut. Dort wurden wir auf dem Südbahnhof untergebracht und mussten eine Zeit lang dort bleiben. Es gab eine Küche, wo wir jeden Tag das Mittagessen bekamen. Hätten wir das nicht bekommen, wüsste ich nicht, wie wir durchgekommen wären, denn Geld hatten wir nicht.

In den drei Wochen, die wir da waren, kamen immer wieder Leute aus Rumänien und sagten uns, wir sollten nicht nach Rumänien gehen. Aber wir wollten nur das. Nachdem man uns auf dem Südbahnhof nicht mehr wollte, schickte man uns zum Nordbahnhof. Dort mussten wir auch Schnee schaufeln gehen. Inzwischen hatten wir uns immer mehr zusammengefunden; wir waren eine Gruppe von 17 Personen, davon waren die meisten aus dem Banat. Einer hatte sich als Reiseführer zur Verfügung gestellt. Als wir in Österreich an die Grenze kamen, zeigte uns die Polizei wieder den Weg. Wir gingen 10 Uhr abends los und morgens 4 Uhr waren wir wieder an der Stelle, von wo wir gestartet waren. Wir wollten nachts in Ungarn ankommen, deshalb gingen wir gleich wieder los, aber es war spät und man wollte uns nicht aufnehmen. Unser Reiseführer musste viel bitten, denn die Leute hatten Angst, Fremde aufzunehmen. Als wir am nächsten Morgen zum Bahnhof gingen, war die Polizei schon wieder da, aber sie waren auch nett und halfen uns in den Zug. An der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien mussten wir wieder warten. Als wir am Abend aufbrechen wollten, sagte man uns, es habe jemand Decken gestohlen und wir müßten sie bezahlen. Da ging das letzte Geld weg. Auch hier half uns die Polizei, das war die schwerste Grenze.

Wir gingen die ganze Nacht und keiner wußte, wo wir waren. Da hörten wir einen Hahn schreien. Die Banater gingen und weckten die Leute auf und fragten, wo wir sind. Als wir weitergingen, konnte ein Mann plötzlich nicht mehr gehen. Zwei Männer blieben bei ihm zurück. Wir waren nicht weit gegangen, als es einem andern Mann schlecht wurde. Es war mein Klassenlehrer aus unserem Dorf. Ich musste bei ihm zurückbleiben. Die Banater gingen weiter und sagten uns, wir sollten nur geradeaus ca. 2 km gehen. Wir gingen und kamen nicht mehr ins Dorf. Mein Klassenlehrer wollte nicht nach dem Weg fragen. Nach einer Zeit fragte ich dann doch eine rumänische Frau und sie sagte mir, dass wir 10 km zu weit gegangen waren. Aber da waren ein paar Leute, die mit einem Pferdegespann fuhren und uns nach Sanktanna mitnahmen. Dort trafen wir unsere Landsleute wieder und hatten Glück mit einem jungen Mann, der uns am nächsten Tag nach Arad fuhr und uns auf Grund des Entlassungsscheines aus Russland Geld von der katholischen Kirche brachte. Damit konnten wir die Karte bis nach Schäßburg bezahlen.

In Schäßburg schliefen wir bei der Tante unseres Klassenlehrers, die uns dann das nötige Geld für die Fahrt nach Jakobsdorf besorgte. Wir fuhren mit der kleinen Bahn und kamen acht Uhr abends in Jakobsdorf auf dem Bahnhof an. Es waren noch Leute in dem Zug und es hatte sich schnell die Nachricht verbreitet, dass wir nach Hause kamen. Ich ging zuerst zu meiner Schwiegermutter. In meinem Zimmer wohnten Zigeuner. Ich war im Zimmer meiner Schwiegermutter, da kam meine Mutter mit meinen zwei Buben und der kleinen Gerda mir entgegen. Als wir dann nach Hause zu meinen Eltern gingen, war die Wohnung schon so voll mit Leuten, dass wir kaum hinein konnten. Es war eine große Freude, wieder daheim zu sein, aber auch ein großes Leid, als mich die kleine Gerda fragte: „Warum kommt meine Mami nicht auch?“ - Es war eine schwere Heimreise, die vom 15. Januar bis zum 10. März 1948 gedauert hatte. Wir können Gott nicht genug danken, dass er uns die Kraft gegeben hat, alles zu überstehen und uns auch heute noch Kraft gibt.

3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.