7. August 2005

"Dem Folberth Otto uch dem Karres Trudchen als Morjegow"

Kürzlich würdigte die Siebenbürgische Zeitung den Mediascher Gymnasialprofessor Gustav Schuster (1885-1968), der als Mundartdichter Schuster Dutz weit über die Grenzen seiner Heimatstadt bekannt und geschätzt war, anlässlich der 120. Wiederkehr seines Geburtstages. Mit einem besonderen Gedicht soll heute versucht werden, dem liebevoll-kritischen Blick des Menschenkenners Dutz hinter die Kulissen der bürgerlichen Gesellschaft kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu folgen.

Am 5. Mai 1923 heiraten in Mediasch der Gymnasiallehrer Otto Folberth und Gertrud Karres, die Tochter des angesehenen Lederfabrikanten Samuel Karres. Mit unter den Hochzeitsgästen ist der ältere Kollege und Freund Gustav Schuster, der sich ein eigenwilliges Hochzeitsgeschenk (sächsisch „Morjegow“) ausgedacht hat: Er verliest „nur“ ein Gedicht. Das Gedicht verbindet zwei Mediascher, die jeder auf seine Weise über ihren engeren Wirkungskreis hinaus bekannt waren oder werden sollten. Der Bräutigam war nach Studium und Promotion an mehreren europäischen Universitäten als „Professor“ an das Gymnasium seiner Heimatstadt zurückgekehrt. Er sollte als Historiker, Kulturforscher und Biograph Stephan Ludwig Roths weithin bekannt und geachtet werden.

Der andere, „Professor“ für Biologie und Chemie Gustav Schuster, von den Mediaschern liebevoll „Dutz“ genannt, hatte mit seinen 1921 und 1923 erschienenen heiter-kritischen Gedichten ungeahnten Erfolg gehabt. Mit den in der vertrauten Mundart gereimten Versen hat er den Sinn der Mediascher für Spaß und Spötteln getroffen. Der „frohe Versemacher Schuster Dutz“ hat sein Lebensmotto später auf seinen Grabstein meißeln lassen: „Die höchste Lust war ihm, durch heit’res Lachen mit seinen Späßen and’re froh zu machen.“ Wie sehr ihm dies gelungen ist, würdigt Otto Folberth, in seinem Nachruf auf Dutz im Jahre 1968: „Ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit auf den Mediascher Jahrmärkten zuweilen Schaubuden zum Besuche lockten, in denen man an verschiedenen Spiegeln vorbeigehen musste. In jedem erblickte man sich in einer anderen, erschreckend verzerrten, aber zum Totlachen reizenden Form. Ähnlich zeichnete Freund Dutz seine Gestalten. Zunächst waren sie vergröberte Spiegelbilder schlimmster, mit allen menschlichen Schwächen behafteter Spießbürger. Aber das siebenbürgische Seldwyla – er nannte es beziehungsreich ,Fleosebrich‘ – war gleichzeitig vom sonnigen Humor des Dichters so von innen erleuchtet und erwärmt, dass sich niemand verletzt fühlen konnte.“

Nein, verletzt fühlen konnte sich das Brautpaar nicht, dem in einem Gedicht als Morgengabe die Qual der Wahl eines passenden Geschenks geschildert und schließlich der Entschluss begründet wird, „nichts als“ dies Produkt der Dichtkunst zu schenken. Der Schenkende wirft beim Reimen einen Blick auf die sächsische Befindlichkeit fünf Jahre nach dem 1. Weltkrieg. Wenn er darüber grübelt, welche unangenehmen Assoziationen diese an sich harmlosen Geschenke wecken könnten, so verdeckt er gerade nicht den Blick auf den Vorteil seines Entschlusses, nebenbei einfach Geld zu sparen. Er kann es eben nicht lassen, zu einem subtilen Seitenhieb auf den sparsamen oder gar geizigen Stadtbürger auszuholen. Vielleicht belächelt er gleichzeitig sein eigenes Schicksal als wenig bemittelter Gymnasiallehrer, wenn er erleichtert ausruft: „dro blewt der derbä, o jerum, / uch noch denj uerem Nervus rerum.“ Für den Nicht-Lateiner: Mit „nervus rerum“, dem Nerv der Dinge, hat man (bevorzugt in Studentenkreisen) gerne das umschrieben, was die Welt (vermeintlich) zusammenhält: das liebe Geld! Doch schließlich wünscht er dem jungen Paar das, was es im Leben am meisten brauchen kann: ein frohes Gemüt als Schlüssel zum Glück! Dass der Dichter selbst ein solches frohes Gemüt hatte und es sich über alle Fährnisse hinweg bewahren konnte, davon zeugen seine Verse bis hin zu jenem letzten, der auf dem Mediascher Friedhof von ihm kündet.

Hier nun die „Morgengabe“, die der Sohn des Bräutigams, Dr. Otto Gerd Folberth, verwahrt und uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.

Ir ihrsem Hochzetlekt, verzoaht,

Wonn ech ich nea ir Last uch Froad

Um Ieße, Riede, Pleodern, Zeechen

E kizken hämät eangderbrechen.

Doch weall ech ich glech etzter son,

Er sellt et necklich iwerstohn.

Äm dåt deat nedder det Bestäck,

Lent än ir Stähl ich nanea zräck,

Giet Fridd e kitzken ire Bächen

– Er säht, uch ech dea jo ä glechen –

Und hirt mer zwo Minuten zea,

Dro loss’n ech wedder ich ä Reah. –

Ich hun, ir ihrsem Hochzetlekt,

Äst, wat mich än de Herzkäll schnegt,

Et huet gequielt mich net zem son,

Sängt af des Hochzet ich sål gohn.

Denn’t dreht sich äm de Froch derbä,

Wat sålt tea detmol gowen hä?

Und mät dem Gowen, wässt ir Lekt,

Giht et net glatt ze iefach hekt.

Denn uefgesähn vun allem åndern,

Datt bäspealswes de Krezzer wåndern,

Noch ih em sich se geat gericht,

Äs uch de Wuehl en schwer Geschicht.

Mir wenigstens – ech mess et son –

Wul’t glatt net vun den Hoingde gohn.

Bäs ich zem Schlass no villem Dinken

Beschluss, gånz iefach näst ze schinken!

Doch, ir läw Lekt, hirt mich nor un,

Wä ich ze dem Entschlass bä kunn.

Änirscht ducht ich, fiur des Geschicht

Do passt e Samovoir villicht.

Eos riudem Kaffer, hiesch verzärt,

Uch mät 12 Bechern glech gezärt,

Eangder dem Kießelchen der Bräer,

Mät Spiritus gefeallt – wä fräher –,

Wonn em sich droden eosgerackert,

Und’t Flemmchen brät und hietzt und flackert,

Em dit sich un em Tee hiesch gätlich –

Dro wid et än der Stuff gemätlich.

Äm dåt ducht ich diels friuh, diels wichtig:

E Samovoir, dåt äs det Richtig!

Doch kom hatt ich dese Gedonken

Hiesch äosgeducht, fenj ich ze schwonken

Än dem Entschlass, et schusst mer äst,

Ich ducht mer: Ei et äs doch näst!

Denn hie erännert eawällkürlich

Jo un den Tee, wat doch natürlich.

Und Tee bekit villicht der Mån,

Mehr hie’n uch net glatt schäze kån,

Mih än der Ih noch, wä hie weall,

Uch ohne Samovoirgesteall.

Wonn hie ze spet ald hieme kit

Und af de Frä net Räcksicht nit,

Äm Letchef heocht mehr bäs ken drännen

Und hemlich än de Stuff schlecht ännen,

Dro kit – o Christes uch Herrjeh! –

Jo gånz vu sealwest schiun der Tee.

Äm dåt ducht ich bä mir äm Steallen:

Mät’m Samovoir äs näst ze weallen.

Alsi äst åndert! Awer wat?

Ich ducht und ducht, word mäd uch matt,

Af iest geng’t mer durch Mark uch Fliesch:

En Tofelafsatz wer gånz hiesch!

Äos Sealwer, mät zwo Schässeln drun,

Än däden Obst uch Weemre kunn.

Und äos der Mättend hiewt sich dräos

En hiesch uch prächtig Blommensträoß. –

Wonn affem Däsch die drode stiht

Und det jang Puer zem Ieße giht,

Sich un dem Obst nohier dit gätlich

Dro äs et un dem Däsch gemätlich.

Äm dåt ducht ich diels friuh, diels wichtig:

En Tofelafsatz äs det Richtig!

Doch kom hatt ich dese Gedonken

Hiesch äosgeducht, fenj ich ze schwonken

Än dem Entschlass, et schusst mer äst,

Ich ducht mer: Ei et äs doch näst!

Denn hie erännert eawälkürlich

Jo un de Afsäz, gånz natürlich

Dä zem Lihrerberof gehiren

Und dä em dro mess korrigieren.

Französesch, detsch uch wieß der Tewel!

Afsäz bekit hie ohne Zwewel

Noch glatt geneach, zea wat sålt tea

Uch noch u senjer Hochzet nea

Ä mät esi äst glatt beschinken,

Bä diem hie un de Schiul mess dinken.

Äm dåt ducht ich bä mir äm Steallen:

Mät’m Afsatz äs hä näst ze weallen.

Alsi äst åndert! Awer wat?

Ich ducht und ducht, word mäd uch matt.

Af iest geng’t mer durch Mark uch Fliesch:

En Uhr wer iejentlich gånz hiesch!

Ien, dä mät reahjem, deffem Klong

De Steangde schliet af ärem Gong,

Ient refft zem Schlofen uch zem Ießen,

Zer Arbet uch net ze vergießen

Und durch det Liewen ient begliet,

Glatt wä de Schill’resch Glok et dit.

Äm dåt ducht ich diels friuh, diels wichtig:

En Uhr wer iejentlich det Richtig!

Doch kom hat ech dese Gedonken

Hiesch äosgeducht, fenj ich ze schwonken

Än dem Entschlass, et schusst mer äst,

Ech ducht mer: Ei et äs doch näst!

Zea wat en Uhr? De jange Legden

Sen niewesächlich doch de Zegden,

Dåt wieß jo schiun e jed tumm Heangd:

De Gläckliche schlit nichen Steangd.

Dro sål menj Uhr, wo sä se hiren,

Än ärem Gläck se villicht stiren?

Nä, nä, en Uhr wid net gegien,

Dåt kån ich glatt net af mich niehn!

Äm dåt ducht ich bä mir äm Steallen,

’t äs mät er Uhr hä näst ze weallen.

Esi ducht ech änj wekter no,

Datt ech schiu grealt, ech wed båld gro,

Und plötzlich merkt ich gånz gedreackt,

Der fåft äm Moa wor ugereackt.

Menj Motter wul mich schiu begrowen,

Denn ich hatt änj noch näst zem Gowen.

Af iest durchgeng et mich iest tüchtig

Und säht, ich hatt plötzlich det Richtig.

Ich ducht mer: Måch net vil Geschichten,

Tea kåst jo Sachsesch und uch dichten.

Måch en puer Wersch, dä werden allen

Als Morjegow gånz geat gefallen.

Und dro blewt der derbä, o jerum,

Uch noch denj uerem Nervus rerum.

Und äs die uch nor gånz beschieden,

Tea bräochst en net af iest ze brieden.

Esi satzt ich mich un den Däsch,

Nåhm mer en Bloastäft uch en Wäsch

Und dreßelt Reim än enem fiurt,

Wä ir se iewen hut gehiurt.

Und wonn zem Schlass ech ä menj Dichten

En Wänjsch nea noch sål änneflichten,

’si broinjen ech ich d e s e n duer:

Soa gläcklich änj, tea janget Puer,

Und blew wä bäs etzt, nea uch ihlich

Än allen Dängen friuh uch frihlich!

Gustav Schuster Dutz von Eduard Morres (Fotogeschichtliches Archiv Konrad Klein, Gauting). |

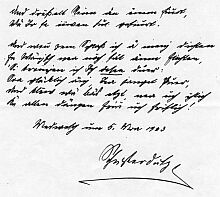

Faksimile aus dem Gedicht (Archiv Dr. Otto Gerd Folberth) |

Hier nun die „Morgengabe“, die der Sohn des Bräutigams, Dr. Otto Gerd Folberth, verwahrt und uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.

Hansotto Drotloff

Ir ihrsem Hochzetlekt, verzoaht,

Wonn ech ich nea ir Last uch Froad

Um Ieße, Riede, Pleodern, Zeechen

E kizken hämät eangderbrechen.

Doch weall ech ich glech etzter son,

Er sellt et necklich iwerstohn.

Äm dåt deat nedder det Bestäck,

Lent än ir Stähl ich nanea zräck,

Giet Fridd e kitzken ire Bächen

– Er säht, uch ech dea jo ä glechen –

Und hirt mer zwo Minuten zea,

Dro loss’n ech wedder ich ä Reah. –

Ich hun, ir ihrsem Hochzetlekt,

Äst, wat mich än de Herzkäll schnegt,

Et huet gequielt mich net zem son,

Sängt af des Hochzet ich sål gohn.

Denn’t dreht sich äm de Froch derbä,

Wat sålt tea detmol gowen hä?

Und mät dem Gowen, wässt ir Lekt,

Giht et net glatt ze iefach hekt.

Denn uefgesähn vun allem åndern,

Datt bäspealswes de Krezzer wåndern,

Noch ih em sich se geat gericht,

Äs uch de Wuehl en schwer Geschicht.

Mir wenigstens – ech mess et son –

Wul’t glatt net vun den Hoingde gohn.

Bäs ich zem Schlass no villem Dinken

Beschluss, gånz iefach näst ze schinken!

Doch, ir läw Lekt, hirt mich nor un,

Wä ich ze dem Entschlass bä kunn.

Änirscht ducht ich, fiur des Geschicht

Do passt e Samovoir villicht.

Eos riudem Kaffer, hiesch verzärt,

Uch mät 12 Bechern glech gezärt,

Eangder dem Kießelchen der Bräer,

Mät Spiritus gefeallt – wä fräher –,

Wonn em sich droden eosgerackert,

Und’t Flemmchen brät und hietzt und flackert,

Em dit sich un em Tee hiesch gätlich –

Dro wid et än der Stuff gemätlich.

Äm dåt ducht ich diels friuh, diels wichtig:

E Samovoir, dåt äs det Richtig!

Doch kom hatt ich dese Gedonken

Hiesch äosgeducht, fenj ich ze schwonken

Än dem Entschlass, et schusst mer äst,

Ich ducht mer: Ei et äs doch näst!

Denn hie erännert eawällkürlich

Jo un den Tee, wat doch natürlich.

Und Tee bekit villicht der Mån,

Mehr hie’n uch net glatt schäze kån,

Mih än der Ih noch, wä hie weall,

Uch ohne Samovoirgesteall.

Wonn hie ze spet ald hieme kit

Und af de Frä net Räcksicht nit,

Äm Letchef heocht mehr bäs ken drännen

Und hemlich än de Stuff schlecht ännen,

Dro kit – o Christes uch Herrjeh! –

Jo gånz vu sealwest schiun der Tee.

Äm dåt ducht ich bä mir äm Steallen:

Mät’m Samovoir äs näst ze weallen.

Alsi äst åndert! Awer wat?

Ich ducht und ducht, word mäd uch matt,

Af iest geng’t mer durch Mark uch Fliesch:

En Tofelafsatz wer gånz hiesch!

Äos Sealwer, mät zwo Schässeln drun,

Än däden Obst uch Weemre kunn.

Und äos der Mättend hiewt sich dräos

En hiesch uch prächtig Blommensträoß. –

Wonn affem Däsch die drode stiht

Und det jang Puer zem Ieße giht,

Sich un dem Obst nohier dit gätlich

Dro äs et un dem Däsch gemätlich.

Äm dåt ducht ich diels friuh, diels wichtig:

En Tofelafsatz äs det Richtig!

Doch kom hatt ich dese Gedonken

Hiesch äosgeducht, fenj ich ze schwonken

Än dem Entschlass, et schusst mer äst,

Ich ducht mer: Ei et äs doch näst!

Denn hie erännert eawälkürlich

Jo un de Afsäz, gånz natürlich

Dä zem Lihrerberof gehiren

Und dä em dro mess korrigieren.

Französesch, detsch uch wieß der Tewel!

Afsäz bekit hie ohne Zwewel

Noch glatt geneach, zea wat sålt tea

Uch noch u senjer Hochzet nea

Ä mät esi äst glatt beschinken,

Bä diem hie un de Schiul mess dinken.

Äm dåt ducht ich bä mir äm Steallen:

Mät’m Afsatz äs hä näst ze weallen.

Alsi äst åndert! Awer wat?

Ich ducht und ducht, word mäd uch matt.

Af iest geng’t mer durch Mark uch Fliesch:

En Uhr wer iejentlich gånz hiesch!

Ien, dä mät reahjem, deffem Klong

De Steangde schliet af ärem Gong,

Ient refft zem Schlofen uch zem Ießen,

Zer Arbet uch net ze vergießen

Und durch det Liewen ient begliet,

Glatt wä de Schill’resch Glok et dit.

Äm dåt ducht ich diels friuh, diels wichtig:

En Uhr wer iejentlich det Richtig!

Doch kom hat ech dese Gedonken

Hiesch äosgeducht, fenj ich ze schwonken

Än dem Entschlass, et schusst mer äst,

Ech ducht mer: Ei et äs doch näst!

Zea wat en Uhr? De jange Legden

Sen niewesächlich doch de Zegden,

Dåt wieß jo schiun e jed tumm Heangd:

De Gläckliche schlit nichen Steangd.

Dro sål menj Uhr, wo sä se hiren,

Än ärem Gläck se villicht stiren?

Nä, nä, en Uhr wid net gegien,

Dåt kån ich glatt net af mich niehn!

Äm dåt ducht ich bä mir äm Steallen,

’t äs mät er Uhr hä näst ze weallen.

Esi ducht ech änj wekter no,

Datt ech schiu grealt, ech wed båld gro,

Und plötzlich merkt ich gånz gedreackt,

Der fåft äm Moa wor ugereackt.

Menj Motter wul mich schiu begrowen,

Denn ich hatt änj noch näst zem Gowen.

Af iest durchgeng et mich iest tüchtig

Und säht, ich hatt plötzlich det Richtig.

Ich ducht mer: Måch net vil Geschichten,

Tea kåst jo Sachsesch und uch dichten.

Måch en puer Wersch, dä werden allen

Als Morjegow gånz geat gefallen.

Und dro blewt der derbä, o jerum,

Uch noch denj uerem Nervus rerum.

Und äs die uch nor gånz beschieden,

Tea bräochst en net af iest ze brieden.

Esi satzt ich mich un den Däsch,

Nåhm mer en Bloastäft uch en Wäsch

Und dreßelt Reim än enem fiurt,

Wä ir se iewen hut gehiurt.

Und wonn zem Schlass ech ä menj Dichten

En Wänjsch nea noch sål änneflichten,

’si broinjen ech ich d e s e n duer:

Soa gläcklich änj, tea janget Puer,

Und blew wä bäs etzt, nea uch ihlich

Än allen Dängen friuh uch frihlich!

Schuster Dutz

Medwesch, um 5. Moa 19233 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.