Ergebnisse zum Suchbegriff „Hannenheim“

Artikel

Ergebnisse 11-20 von 56 [weiter]

Die Saiten sind verstummt: Zum Tod des renommierten Cellisten Wolfgang Boettcher

Am 24. Februar 2021 ist der renommierte Cellist Wolfgang Boettcher im Alter von 86 Jahren überraschend in Berlin verstorben. Boettcher – in Berlin geboren, mit siebenbürgischen Wurzeln – gehörte von 1958 bis 1976 als Solocellist den Berliner Philharmonikern an und war Gründungsmitglied des weltweit bekannten Ensembles „Zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker“ sowie des Brandis-Quartetts. Als Solist konzertierte er weltweit mit vielen bedeutenden Orchestern, Musikern und Dirigenten, so mit Herbert von Karajan, Sergiu Celibidache, Yehudi Menuhin, Witold Lutoslawski oder Dietrich Fischer-Diskau und trat auf den größten Bühnen der Welt auf: bei den Berliner und Wiener Festwochen, den Salzburger Festspielen, dem Festival Marais Paris, dem English Bach Festival oder den Festspielen in Lockenhaus und Kuhmo. Konzertreisen führten ihn rund um den Globus durch alle europäischen Länder, nach Japan, Amerika, Ostasien und Israel. mehr...

Brückenbauer zwischen Siebenbürgen und dem Banat: Zum 150. Geburtstag des Dichters und Publizisten Viktor Orendi-Hommenau

Die gegenseitige Wahrnehmung der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, der beiden größten deutschen Bevölkerungsgruppen in Südosteuropa, war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts recht sporadisch. Auch im Widerstand gegen die Magyarisierungspolitik der Budapester Regierungen nach dem Ausgleich von 1867, die beide betraf, kam man sich nicht näher. Nur in Ausnahmefällen kamen schwäbisch-sächsische Kontakte zustande, die einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichten. mehr...

Universell gebildeter Renaissance-Mensch: zu Wolf von Aichelburgs 25. Todestag

„Ich weiß, wenn ich auch nicht mehr atmen werde, das Abendrot wird weit am Himmel glüh`n.“ – Wolf von Aichelburg, der anachronistische, dem Humanismus verschriebene Renaissance-Mensch, sah sich selbst „als verspäteter Nachzügler der humanistischen Romfahrer und aristokratischen Bildungsreisenden“. Geboren wurde Aichelburg 1912 in der, damals zu Österreich gehörigen Hafenstadt Pola (Pula), wo sein Vater als Fregattenkapitän stationiert war. mehr...

Weltbürger und Vorkämpfer der gleichgeschlechtlichen Liebe – Erich Haas zur Erinnerung

Am 25. März nahmen auf dem Münchner Nordfriedhof rund 50 Freunde und Wegbegleiter Abschied von Erich Haas. Der bekannte Hotelfachmann war mit fast 100 der wohl älteste Pionier der Schwulenbewegung in Deutschland. Aufgrund des entspannten Umgangs mit seiner sexuellen Orientierung wurde er auch von vielen jungen Menschen verehrt. Seine 2009 gedruckten Erinnerungen sind ein berührendes Selbstzeugnis von Freundesliebe unter Männern im Deutschland der Nachkriegszeit. Wer sich für die Lebensgeschichte des gebürtigen Hermannstädters interessiert, dem sei sein Filmporträt bei queer.de empfohlen. mehr...

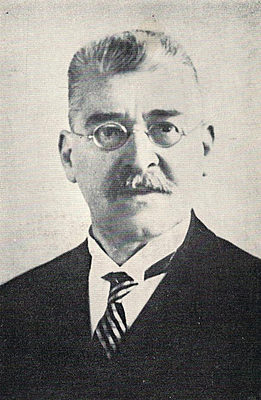

Von Haydn bis Hannenheim: „Verfemte“ Musik erklingt

Die Veranstalter der Konzertreihe „musica suprimata“ laden (nicht nur) Liebhaber der „Neuen Musik“ vom 29. März bis 5. April zu Konzerten in Temeswar, Klausenburg und Hermannstadt ein. Das diesjährige Festival widmet sich neben der Zwölftonmusik auch der Wiener Klassik und schlägt somit eine Brücke von der Ersten zur Zweiten Wiener Schule. mehr...

Wichtige Gedenktage 2018

Ereignisse, die die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geprägt haben, Geburts- und Todestage von Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen in Politik, Kultur und Wirtschaft. mehr...

Das Filmdebüt des Herrn Sigerus

Es gibt nicht mehr viele, die Emil Sigerus (1854-1947) noch „live“ erlebt haben. Eine neue DVD enthält Filmszenen, die den munteren Greis als fidelen Stummfilmprotagonisten inmitten eines Kinderreigens, beim Wandern im Heltauer „Paradies“ und bei einem Kirchgang in Stolzenburg zeigen. Nicht nur wegen dieser Szenen ist Karl Dennerts 20-minütiger Dokumentarfilm „Zu den Sachsen im schönen Siebenbürgen“ von 1928 eine kleine Sensation. mehr...

Gedenken an die Opfer des Lawinenunglücks am Bulea-See 1977

2017 jährt sich das Lawinenunglück am Bulea-See zum 40. Mal. Am 17. April 1977 ging am Übungshang am Südufer des Bulea-Sees eine Staublawine ab und riss 23 Menschen in den Tod, vorwiegend SchülerInnen und LehrerInnen aus Hermannstadt, die an einem Skiausflug teilnahmen. mehr...

Streiflichter aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen

875 Jahre seit der Ansiedlung in Siebenbürgen / Sechste Folge: „Stille Jahre“, Vormärz, Revolution

Für die Herrschaftszeit von Franz II./I. (1792–1835), der auf die aufgeklärten, Reformen voranbringenden Absolutisten Maria Theresia, Joseph II. und Leopold II. folgte, hat der Historiker Heinrich von Treitschke den Begriff der „stillen Jahre“ geprägt. Still waren sie jedoch nur an der Oberfläche. Darunter brodelte es: Napoleon I. überzog Europa mit Krieg und Zerstörung, auch politischem und sozialem Wandel; das Heilige Römische Reich deutscher Nation zerfiel und wurde 1806 aufgelöst, an seine Stelle trat das 1804 proklamierte „Kaisertum Österreich“ (Franz war somit der letzte „römische“ und der erste „österreichische“ Kaiser, trug zwei Jahre lang zwei Kaiserkronen, ein absoluter Einzelfall in der Geschichte); die Völker Siebenbürgens, wie ganz Europas, wurden von einer Welle nationaler bis nationalistischer Begeisterung erfasst, die für heftige, in einem Blutbad gipfelnde Unruhen sorgte.

mehr...

Leserstimmen zu den „Streiflichtern“: Von Kapellen, Kopisten und Komestannen

Immer wieder erreichen den Autor, den Bildredakteur und die Redaktion Rückfragen bezüglich der Illustrationen der historischen „Streiflichter“. Auf zwei E-Mails wird im Folgenden eingegangen. mehr...