Ergebnisse zum Suchbegriff „Antrag Anerkennung Deportation“

Artikel

Ergebnisse 1-10 von 10

Merkwürdige Erinnerungslücken: Deportationsgeschichte einer Frau aus Siebenbürgen

Am 18. Januar 2025 gab es in Ulm erneut ein feierliches Gedenken an das schrecklichste Ereignis in der Geschichte der deutschen Bevölkerung in Rumänien, die Deportation nach Russland im Januar 1945. Diesmal zum 80. Jahrestag unter dem Motto: „Annäherungen an das Ungesagte. Die Deportation in der Kunst“ (diese Zeitung berichtete). mehr...

Geheimdienstlich äußerst intensiv ins Visier genommen/Der Dichter und Übersetzer Wolf von Aichelburg

Bereits in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist Wolf von Aichelburg (1912–1994), an dessen dreißigsten Todestag am 24. August 1994 diese Zeilen erinnern möchten, mit Gedichten und Essays öffentlich in Erscheinung getreten. Wegen der langen Haft- und Deportationszeiten – aufgrund seines rund zwölfjährigen Freiheitsentzugs dürfte er derjenige siebenbürgisch-deutsche Schriftsteller sein, der am längsten unter den Zwängen der kommunistischen Diktatur in Rumänien gelitten hat – konnte er bis Ende der 1960er Jahre kaum etwas veröffentlichen, obwohl er auch unter prekären Umständen immer wieder geschrieben und übersetzt hatte. Sein erstes Buch, der 1958 bereits ausgedruckte Band mit Erzählungen „Die Ratten von Hameln“, wurde 1959, während sich Aichelburg in Kronstadt in Untersuchungshaft befand, eingezogen und aus Buchhandlungen und öffentlichen Bibliotheken entfernt. Doch Ende der 1960er und in den 1970er Jahren – nun in relativer Freiheit lebend und von den Lockerungen der Zensur profitierend – erschienen in zwangsloser und rascher Folge gleich mehrere der eigenständigen Schriften und Übersetzungen des Autors, was dazu führte, dass er in kürzester Zeit zu den anerkanntesten und beliebtesten Schriftstellern der damals noch recht lebendigen rumäniendeutschen Literatur avancierte. mehr...

Entschädigungsverfahren für politische Verfolgung in Rumänien: aktueller Sachstand

Die Rehabilitierung für politische Verfolgung in Rumänien (z.B. Deportation in die Sowjetunion oder die Bărăgan-Steppe, politische Verhaftung, Zwangswohnsitzverfügung etc.) wurde vom rumänischen Staat in den Gesetzen (DL) 118/1990 geregelt, durch Gesetz 211/2013 auf Betroffene im Ausland unabhängig von der Staatsangehörigkeit sowie durch die Gesetze 130/2020, Nr. 232/2020 auf Kinder von Betroffenen sowie durch Gesetz 71/2022 auf Stiefkinder ausgeweitet. mehr...

Aktuelles bei Entschädigungsverfahren für politische Verfolgung: Zahlung an Stiefkinder ausgeweitet, Beweisregeln konkretisiert

Die Rehabilitierung für politische Verfolgung in Rumänien (z. B. Deportation in die Sowjetunion oder die Bărăgan-Steppe, politische Verhaftung, Zwangswohnsitzverfügung etc.), vom rumänischen Staat in den Gesetzen (DL) 118/1990 geregelt und durch Gesetz 211/2013 auf Betroffene im Ausland unabhängig von der Staatsangehörigkeit angewendet, wurde durch die Gesetze 130/2020 sowie 232/2020 auf Kinder von Betroffenen ausgeweitet. Durch das neue Gesetz 71/2022 wurden eine weitere Ausweitung für Stiefkinder des/der Verfolgten vorgenommen, die von diesem aufgezogen wurden, und die Beweisregeln konkretisiert. Weil viele Betroffene inzwischen sowohl den Genehmigungsbescheid der zuständigen Feststellungsbehörde AJPIS, als auch den Auszahlungsbescheid sowie die zugesprochenen monatlichen Geldzahlungen erhalten haben, andere Betroffene aber selbst nach vielen Monaten nach Antragstellung weiterhin warten, wollen wir erneut über Besonderheiten der Verfahren informieren. mehr...

Sie sind nun da, die Rosen für Hanjonkowa - Entschädigung für Russlanddeportierte als späte Anerkennung erfahren

In diesen Tagen jährt sich die Deportation der Siebenbürger Sachsen zum 77. Mal. Einer der vielen Versuche, dieses traumatische Ereignis aufzuarbeiten, wurde mit dem Artikel Rosen für Hanjonkowa, Entschädigung für Russlanddeportierte: Ende einer Odyssee? unternommen. Anfangs im kommunistischen Regime Rumäniens ein tabuisiertes Thema, für das man die Schuldigen immer anderswo suchte, wurde nach der Wende im Dezember 1989 dieses diskriminierende Unrecht an der deutschen Volksgruppe anerkannt. Für die Betroffenen, die dieses Wunder noch erleben durften, wurde für die Zeit der Deportation eine monatliche Entschädigungszahlung per Antrag genehmigt. Überraschenderweise wurde diese Entschädigung mit dem Ergänzungsgesetz Nr. 130 von August 2020 auf die Kinder der bereits verstorbenen Eltern ausgeweitet. Darüber und über die Schwierigkeiten der Antragstellung wurde in dieser Zeitung ausführlich berichtet. mehr...

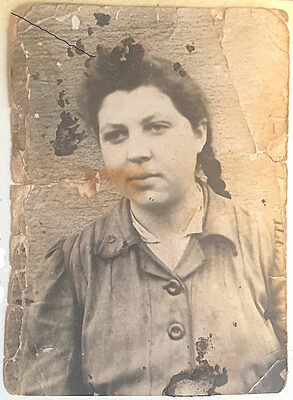

Rosen für Hanjonkowa - Entschädigung für Russlanddeportierte: Ende einer Odyssee?

Vor 76 Jahren, vom 11. bis 16. Januar 1945, wurden 30.376 Siebenbürger Sachsen (46,4 Prozent Männer und 53,4 Frauen) zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppt. Laut Stalins Deportierungsbefehl sollten deutsche Männer zwischen 17 und 45 Jahren und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren ausgehoben werden. Knapp 12 Prozent aller deportierten Sachsen, 3076 Personen, haben die Deportationszeit nicht überlebt. Das Deportationsschicksal ereilte auch Maria Schuster (verheiratete Stürner). Sohn Johann Stürner (geboren in Schönberg, Kreis Hermannstadt) hält in seinem eindringlichen Bericht die Erinnerung fest an seine 2010 verstorbene, am Ulmer Stadtteilfriedhof Wiblingen bestattete Mutter. Ihn beschäftigen nicht nur die traumatischen Deportationsereignisse und deren Aufarbeitung, sondern überdies der quälend langsame Entschädigungsprozess. mehr...

100 Jahre als Rumäniendeutsche in Großrumänien / Von Dr. Michael Kroner

Nach dem Ersten Weltkrieg konnte Rumänien als Bündnispartner der Entente-Siegermächte Frankreich und England seinen nationalen Traum von einem Großrumänien durch den Anschluss der mehrheitlich von Rumänen bewohnten Nachbarprovinzen Siebenbürgen, Banat, Bukowina und Bessarabien verwirklichen. In all diesen Provinzen gab es deutsche Minderheiten, die sich, beginnend mit Sachsen, seit dem 12. bis ins 19. Jahrhundert angesiedelt hatten. Wie verhielten sich diese Siedler zur Vereinigung ihrer jeweiligen Länder mit Rumänien und welche Folgen hatte der Staatenwechsel? mehr...

Entschädigungsgesetz für politisch Verfolgte wird umgesetzt

Auf Initiative des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der anderen rumäniendeutschen Landsmannschaften wurde das Entschädigungsdekret 118/1990 auf alle Betroffenen ausgeweitet, die nicht mehr im Besitz der rumänischen Staatsangehörigkeit sind. Das geschieht durch das Gesetz 211/2013, das seit der Veröffentlichung im Amtsblatt Rumäniens „Monitorul Oficial“ vom 2. Juli 2013 in Kraft ist. Die wichtigsten Anwendungsfälle für die Deutschen aus Rumänien sind die Zwangsdeportationen in die Sowjetunion und die Zwangsumsiedlungen (Bărăgan, Szeklerland etc.). Praktische Fragen zu diesem Gesetz beantwortet im Folgenden Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius, Bundesvorsitzender des Verbandes. mehr...

Deportation vor 60 Jahren war völkerrechtliches Kriegsverbrechen

Spricht oder schreibt man in der Bundesrepublik Deutschland über Verschleppung von Deutschen zu Zwangsarbeit in die Sowjetunion am Ende des Zweiten Weltkrieges, gerät man nicht selten in Verdacht, diese Aktion gegen Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands aufrechnen zu wollen mit der Absicht, die Ausbeutung von Ost- und Fremdarbeitern in Deutschland zu relativieren. Die Deportation von Deutschen, so der Vorbehalt, sei eine natürliche Folge der von der Wehrmacht verschleppten Zivilpersonen nach Deutschland sowie deren Zerstörungen in den besetzten Ländern gewesen, so dass die sowjetischen Forderungen nach Arbeitskräften für den Wiederaufbau zu rechtfertigen gewesen seien. Deshalb sollte kein Aufhebens darüber gemacht werden. mehr...

Entscheidungen zugunsten von Aussiedlern

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat kürzlich zur Frage der Benachteiligung in Anerkennungsfällen Urteile zugunsten von Spätaussiedlern aus Rumänien gefällt. Da volkstumsmäßige persönliche Vereinsamung als nicht ausreichend angesehen wird, sind aufnahmewillige Antragsteller aus Rumänien gezwungen, andere Benachteiligungskriterien vorzutragen bzw. glaubhaft zu machen. In mehreren Fällen haben solche Antragsteller Prozesse in erster Instanz vor den Verwaltungsgerichten gewonnen. Der Freistaat Bayern legte zwar Rechtsmittel dagegen ein, die aber jüngst vom höchsten bayerischen Verwaltungsgericht abgelehnt wurden. mehr...