10. März 2025

Merkwürdige Erinnerungslücken: Deportationsgeschichte einer Frau aus Siebenbürgen

Am 18. Januar 2025 gab es in Ulm erneut ein feierliches Gedenken an das schrecklichste Ereignis in der Geschichte der deutschen Bevölkerung in Rumänien, die Deportation nach Russland im Januar 1945. Diesmal zum 80. Jahrestag unter dem Motto: „Annäherungen an das Ungesagte. Die Deportation in der Kunst“ (diese Zeitung berichtete).

An unserem Tisch gegenüber saß eine alte Frau mit ihrer Tochter. Sie stammten aus dem Banat und hatten eine weite Reise in Kauf genommen, um an diesem Ereignis teilzunehmen. Für diese vom Leben gezeichnete Mutter war es vermutlich die letzte Gelegenheit, ihre Leidensgenossen zu treffen und über das Erlebte zu erzählen. Sie hatten auch das neue, erstmals hier angebotene Buch erworben, blätterten langsam darin, als plötzlich die alte Frau ihren Finger auf ein Foto legte. Darauf war ein Grabhügel zu sehen, der mit kleinen Steinen umringt war. Auf dem Grab ein kleiner Blumenstrauß und daneben zwei Frauen. „Das bin ich“, sagte sie mit zitternder Stimme, „daneben steht meine Mutter und wir schauen auf das Grab meiner Schwester“. Es war das Grab von Theresia Schwambach, verstorben in Nowotroizk im Sommer 1946. Sie war mit ihrer Mutter und Schwester im selben Lager, ihr Körper war für die schwere Arbeit und den erbärmlichen Lebensverhältnissen zu schwach geworden. Dieses Bild und die damit verbundene tragische Geschichte hat mich tief beeindruckt.

Der 80. Jahrestag sollte am 18.Januar 2025 ganz anders verlaufen. Bedingt durch den zeitlichen Abstand zu diesem historischen Ereignis, die nun fehlenden Überlebenden, das teilweise nachlassende Interesse, waren und sind neue Formen der Würdigung und Darstellung für eine Gedenkfeier gefragt. Diesmal wurde die Darstellung der Deportation in der Kunst als Leitmotiv für die Veranstaltung gewählt. Als Beteiligter muss ich gestehen, dass die Veranstaltung alle meine Erwartungen übertroffen hat. Diesmal waren es nicht die Betroffenen, die mit ihrer Anwesenheit, ihren Erzählungen, gestützt auf Stöcke, Gehhilfen oder in Rollstühlen, die hohe Emotionalität dieses Augenblickes herbeiführen konnten, es war das Gruppenbild ihrer Nachkommen. Sie hatten sich in Ulm versammelt, um ihren Eltern die angemessene Anerkennung für ihr Leiden zu bekunden.

Damit viele Ereignisse und die Folgen des Zweiten Weltkriegs für unsere Nation nicht in Vergessenheit geraten, besteht die dringende Notwendigkeit, diese in irgendeiner Weise zu dokumentieren und für die Geschichte in Schrift und Bild festzuhalten. Diesem Gedanken folgend, möchte ich hier die Geschichte einer Frau wiedergeben, die diese Zeit erlebt hat und von den Ereignissen ein Leben lang geprägt wurde. Ihr Name ist Anna Philp. Sie wurde 1926 in Schönberg, ein Dorf in der Mitte Rumäniens, als jüngste Tochter von sechs Geschwistern geboren. Ihre Mutter verstarb, als sie zwölf war. Sie musste ohne die so wichtige mütterliche Liebe und Vorsorge aufwachsen und ihren Lebensweg selber suchen und finden. Um die Aufgaben eines großen Hofes zu bewältigen, wurden die Kinder im Haushalt und insbesondere in der schweren Feldarbeit eingesetzt. Am 15. Januar 1945 wurde sie mit vielen Landsleuten zur Zwangsarbeit nach Russland in die Kohlegruben von Hanjonkowa deportiert. Oft haben wir ihren Worten gelauscht, manchmal wütend auf die geschilderten Personen, die ihr Unrecht angetan haben, dann Mitgefühl für ihre Enttäuschungen. Hier nun ihre Erzählung, wiedergegeben mit ihren Worten, so wie sie uns in Erinnerung geblieben sind.

Es war im Sommer 1944. Viele Männer aus dem Dorf waren an der Front, von dort kamen immer öfter schlechte Nachrichten. In Schönberg waren mehrere Soldaten der Deutschen Wehrmacht stationiert und teilweise bei den Sachsen im Dorf einquartiert. Sie betreuten ein sonderbares Gerät auf dem Schulberg, dem höchsten Berg im Umkreis, mit dem man angeblich Flugzeuge von weit entfernt entdecken konnte, lange bevor diese am Horizont sichtbar wurden.

Das Leben im Dorf folgte seinem normalen Lauf, die Leute arbeiteten auf den Feldern, die Kinder spielten auf der Straße und die Jugend war unbekümmert und voller Zuversicht auf die versprochene „Goldene Zukunft“. Die deutschen Soldaten nahmen Teil am gesellschaftlichen Leben im Dorf. Es gab Tanzveranstaltungen, wo sie gern gesehene Gäste waren und den Mädchen mit ihren ausgeputzten Uniformen imponierten. Dies sollte sich schlagartig ändern, als Rumänien am 23 August den Pakt mit Deutschland kündigte und sich der vorrückenden Sowjetarmee anschloss. Innerhalb weniger Stunden wurden aus Verbündeten Feinde, die deutschen Soldaten waren gezwungen, sich der neuen Lage zu stellen. Die angeordnete Evakuierung in Richtung Westen verlief ziemlich chaotisch. Die Anlage mit ihrem komischen Turm und drehbarem Gestell auf dem Schulberg wurde gesprengt. Die verlassenen Gebäude und der Bunker wurden ausschließlich von sächsischen Jungen bewacht. Die totale Unterordnung unserer Landsleute, der absolute Gehorsam gegenüber den örtlichen Würdeträgern sollte einem der Herberth-Brüder aus der Obergasse zum Verhängnis werden. Er wurde eines Tages tot aufgefunden, erschlagen mit einer Axt von Dieben aus den umliegenden Dörfern, die beim Plündern der wertvollen aufgegebenen Sachen überrascht wurden. Der Mörder wurde nie ermittelt, oder sollte nie ermittelt werden. Jahre später gab es das Gerücht, es sei jemand aus Mergeln gewesen, das Dorf auf der anderen Seite vom Schulberg.

Irgendwie sind einige Soldaten und Offiziere von den Ereignissen überrannt worden und konnten den geordneten Rückzug nicht antreten. Eingeschlossen von feindlichen Truppen sind sie untergetaucht und warteten eine Gelegenheit ab, sich in Richtung Ungarn abzusetzen. Auch mein Vater hat drei Offiziere beherbergt, ihnen ein sicheres und bequemliches Versteck in unserem Hof vorbereitet, Essen bereitgestellt und sie über die neuesten Entwicklungen informiert. Bei Dunkelheit kamen sie aus ihren Verstecken und bewegten sich recht unvorsichtig im Dorf. Die Hilfsbereitschaft, möglicherweise auch der Stolz, einer von den Sachsen zu sein, der für die Herrschaften seine Gastfreundschaft zur Verfügung stellen durfte, sollte sich in kurzer Zeit als großer Fehler erweisen. Es tauchte in Schönberg ein seltsamer Herr Müller auf, der angab, deutsche Soldaten und Offiziere zu suchen, um ihnen die Flucht zu organisieren. Irgendwie ist seine Identität als getarnter Wohltäter aufgeflogen und die Leute misstrauten ihm. Dies zurecht, denn als wir im Januar in Schäßburg in die Viehwagons in Richtung Russland getrieben wurden, wurde er als einer der Aufpasser bei der Verladung auf dem Bahnhof gesehen.

Die Gefahr einer Verhaftung vorhersehend, sind die drei Offiziere eines Tages verschwunden. Einige Tage später wurden wir tief in der Nacht von Motorengeräusch und heftigem Klopfen an das Tor aus dem Schlaf gerissen. Soldaten mit aufgespreizten Bajonetten rannten in das Haus, nahmen meinen Vater fest und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Sogar der Fußboden wurde aufgerissen, um nach den vermeintlich versteckten Offizieren zu suchen. Der Versuch, deren Verstecken über mehrere Monate zu leugnen, war sinnlos. Sie hatten genaue Informationen, die nur von Leuten aus der Nachbarschaft stammen konnten. Nach erfolgloser Suche hinterließen sie ein Schlachtfeld und nahmen Vater mit. Mehrere Wochen hatten wir keine Nachricht von ihm. Nachdem ein einflussreicher Schönberger rumänischer Anwalt kontaktiert worden war, haben wir erfahren, dass er sich in Untersuchungshaft in Schäßburg befand. Die ganze Verwandtschaft war bestrebt, alles zu unternehmen, damit unser Vater wieder nach Hause zu seinen mutterlosen Kindern kommt. Es wurde durch den Verkauf von einem Paar Ochsen und weiteren Gütern Geld organisiert, das zur Freilassung des Vaters eingesetzt wurde.

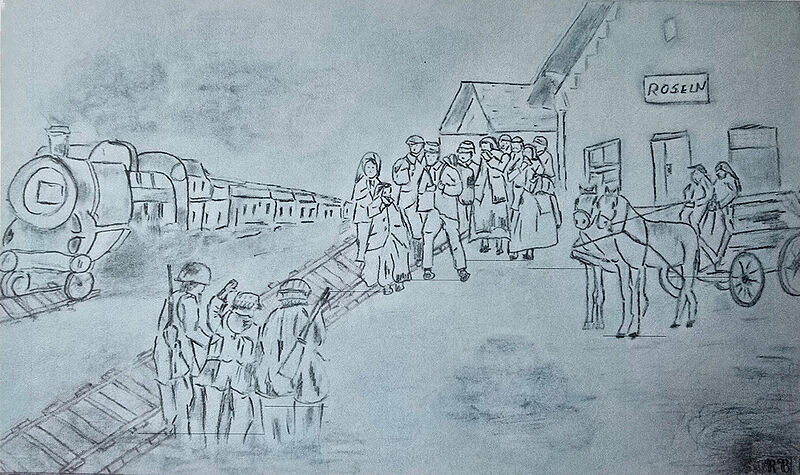

Im Januar 1945 erfuhren wir von der Absicht, dass alle Sachsen, Frauen im Alter zwischen 18 und 35, Männer zwischen 17 und 45 Jahren nach Russland zwangsdeportiert werden sollten. Es wurden Listen aufgestellt und am 14. Januar kam der Befehl, dass die betreffenden Personen mit dem vorgeschriebenen Gepäck sich im Gemeindesaal einfinden sollten. Hier verbrachten wir unter Bewachung von Soldaten die Nacht, der Kontakt zu den Familien war untersagt. Am nächsten Morgen gab es einen Abschiedsgottesdienst und unter Begleitung der Blasmusik ging es mit Fuhrwerken über die Hill zum Bahnhof nach Roseln, damals noch Haltestelle der Kleinspurbahn Agnetheln-Schäßburg. Während wir unter Bewachung in unsere Waggons verfrachtet wurden, fuhr der Personenzug aus Schäßburg in den Bahnhof ein. Ein beißender Rauch, vermischt mit Wasserdampf breitete sich über das Gelände aus. In diesem Nebel sah ich, wie sich eine Tür des Zuges öffnete und zu meinem großen Erstaunen mein Vater ausstieg. Es gelang mir, mich mit lautem Rufen bemerkbar zu machen. Als mein Vater mich erkannte und zu mir wollte, verhinderten dies Soldaten mit Gewalt. Vorwärts in Richtung Waggons gedrängt, hörte ich nur seine Worte, die er mir in dem riesigen Durcheinander zurufen konnte. „Enno, sie haben mich freigelassen, komme nach Hause, mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe gehört, dass ihr für fünf Jahre nach Russland in die Kohlegruben zur Zwangsarbeit gebracht werdet. Pass auf dich auf, dort soll es sehr kalt sein, wir warten auf dich in der Heimat, wenn die Zeit gekommen ist.“

Seine Worte sollten sich bewahrheiten. Wenige Wochen bevor die fünf prophezeiten Jahre erfüllt waren, sollten wir, diejenigen, die diese Hölle überstanden hatten, wieder nach Hause entlassen werden. Von der Welt und den wichtigen Nachrichten abgeschnitten, waren uns die Entwicklungen der ersten Nachkriegsjahre in der Heimat nicht bekannt. Erst daheim erfuhren wir von der Enteignung, von der Agrarreform, der Zuweisung von Kolonisten in unsere Häuser. Einerseits war ich froh, nicht mehr von morgens bis abends unter dem erbarmungslosen Antrieb des Vaters auf den Feldern schuften zu müssen. Er war für seinen schonungslosen Arbeitsdrang berühmt. Seine Aussage „Bis sich die Pferde ausruhen, können wir den Wagen beladen“, wurde über Jahrzehnte als Leitspruch für übertrieben Arbeitsdrang im Dorf verwendet.

Es folgten Jahre der Entbehrung. Ich heiratete meinen Mann, den ich im Lager in Russland kennengelernt hatte. Er zog aus Großkopisch nach Schönberg und nahm eine Arbeit im benachbarten Agnetheln an. Es gab damals Brot nur auf Berechtigungsmarken, den sogenannten „Cartela“. Diese wurden ausschließlich Arbeitern zugeteilt. Die Dorfbevölkerung wurde davon ausgeschlossen, eine Maßnahme, mit der vermutlich versucht wurde, die Kollektivierung der Landwirtschaft zu erzwingen. Mit diesem Brot als Grundnahrungsmittel haben wir und auch unsere Verwandtschaft überlebt. Es musste für viele hungrige Mäuler reichen. Zusätzlich war meine Schwester mit ihren zwei Kindern zurück ins Elternhaus gekommen und gehörte zur Familie. Sie wurde aus dem Haus ihres Mannes von den Angehörigen regelrecht herausgeschmissen, nachdem ihr Mann in englischer Gefangenschaft mitgeteilt hatte, sich von ihr trennen zu wollen. Obendrein wurde uns noch eine rumänische Familie zugeteilt, welches die Wohnungsverhältnisse enorm verschlechterte.

Allmählich pendelte sich eine gewisse Gelassenheit im Dorf ein. Viele nahmen ihr Schicksal an, versuchten in irgendeiner Form den Lebensunterhalt für ihre Familien zu sichern, akzeptierten in irgendeiner Weise die neue Wirklichkeit. Einige gingen in eine innere Opposition, verharrten in Unzufriedenheit und Ablehnung gegenüber allem und allen. In den 1960er Jahren gab es die ersten Zeichen der Entspannung zwischen den politischen Blöcken, was die ersten Reisen der jahrelang getrennten Familienmitglieder von und nach Deutschland ermöglichte. Ich stellte den Antrag auf einen Reisepass, um meinen in Deutschland lebenden Bruder zu besuchen. Dieser wurde zu meiner Überraschung genehmigt und somit ging meine erste weitere Reise nach der Deportation nach Untersteinbach bei Öhringen. Wir erzählten mit meinem Bruder von der vergangenen Zeit, insbesondere über die Ereignisse seit seinem Weggang von Schönberg. Unter anderem auch das Erlebnis unseres Vaters mit den deutschen Offizieren. Er hatte die Idee, den Versuch zu wagen, sie in Deutschland zu suchen und ausfindig zu machen. Von einem der drei kannte ich einige Details. Sein Name war Ernst Gruber (Nachnahme geändert) und er war angeblich Anwalt in Frankfurt. Mit diesen Informationen war es meinem Bruder gelungen, seine Telefonnummer ausfindig zu machen. Nach langem Zögern entschieden wir uns, ihn anzurufen. Mit zitternder Stimme sagte ich der Frauenstimme am anderen Ende der Leitung, dass ich den Herrn Anwalt Ernst Gruber sprechen möchte. Eine selbstbewusste Männerstimme meldete sich: „Hallo, Sie sprechen mit Anwalt Gruber, was kann ich für sie tun?“ Ich erkannte sofort seine Stimme, obwohl so viele Jahre vergangen waren. Ich hatte große Mühe folgende Worte über meine Lippen zu bringen: „Grüß dich, Ernst, hier ist die Anna aus Schönberg, Siebenbürgen. Schön zu wissen, dass du die schlimme Zeit überlebt hast. Kannst du dich an mich und an unsere Familie erinnern? Du warst mehrere Wochen bei uns versteckt, als du und deine Kammeraden den Rückzug im August 1944 verpasst hattet. Ich bin bei meinem Bruder auf Besuch in Deutschland und wollte wissen, ob ihr überlebt habt und ob es euch gelungen ist, in die Heimat zurückzukehren.“ Nach einer unendlich empfundenen Zeit hörte ich eine kalte abweisende Stimme sagen: „Entschuldigen Sie, mir haben so viele Leute im Leben geholfen, ich kann mich nicht mehr an jeden erinnern, an Sie auch nicht.“ Der Mann, der an unserem Tisch mehrere Wochen gegessen und getrunken hatte, ein sicheres Versteck mit allem Komfort genossen hatte, der Mann, dem mein Vater das Leben gerettet hat, konnte sich nicht mehr daran erinnern. Wegen ihm war mein Vater im Knast gesessen, wegen ihm hatte ich Alpträume in der Nacht, wegen ihm hatte unsere Familie für viele Jahre Schwierigkeiten in der Dorfgemeinschaft.

Mit diesen Worten endete ihre Erzählung. Jedes Mal war ihre Verbitterung zu sehen und zu spüren. Sie wollte keine Almosen von ihm, sie wollte nur wissen, ob er überlebt hat, sie wollte nur von der auch teilweise schönen Zeit erzählen und ihm von den Folgen der Gastfreundlichkeit für ihre Familie berichten. Der angesehene Anwalt, Verfechter von Moral und Gerechtigkeit hatte plötzliche gewaltige Erinnerungslücken. Was hätte man sich nach diesem Telefonat aus heutiger Sicht gewünscht? Dass der Bruder seine Schwester ins Auto gesetzt hätte und nach Frankfurt gefahren wäre. Von der Eingangstür der noblen Kanzlei das polierte Messingschild abgerissen hätte, in sein Büro eingedrungen und es ihm vor die Füße geworfen hätte. Anschließend den erschrockenen Mitarbeitern erklärt hätte, was für eine verlogene, undankbare und charakterlose Seele sich hinter der Fassade dieses Menschen verbirgt. Dazu ist es bedauerlicherweise nicht gekommen. Er hätte es verdient gehabt.

Die Wohltat ihres Vaters sollte sich noch lange auf die Familie auswirken. Jedes unnatürliche Geräusch in der Nacht ließen die Ereignisse jener Untersuchungsnacht und die Verhaftung des Vaters neu ins Gedächtnis rufen. Die Repressalien der kommunistischen Machthaber, denen sich der Vater überlegen fühlte und dies auch zeigte, sollten sich noch lange auswirken. Nicht nur die Zuteilung von Brot, Zucker und Mehl wurde ihm verweigert, auch noch die Genehmigung für den Erwerb eines Sarges zu seiner Beerdigung wurde vom damaligen Bürgermeister abgelehnt. Es war wohl die letzte Möglichkeit, an ihm Rache zu nehmen und die Familie zu demütigen.

Zum 80. Jahrestag der Deportation, haben wir an ihrem Grab einen Strauß Rosen niedergelegt und eine Kerze angezündet. Es war zugleich der 26. Todestag meiner Schwiegermutter.

Johann Stürner

Schlagwörter: Deportation, Erinnerung

698 Bewertungen:

Neueste Kommentare

- 11.03.2025, 08:10 Uhr von sibisax: Sucht die Nachkommen dieses ehrenwerten Anwaltes auf und sagt ihnen wem sie vermutlich ihr Dasein ... [weiter]

Artikel wurde 1 mal kommentiert.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.