3. November 2020

Hans Bergel: Der Major und die Mitternachtsglocke/Reihe „Lebendige Worte“ (II)

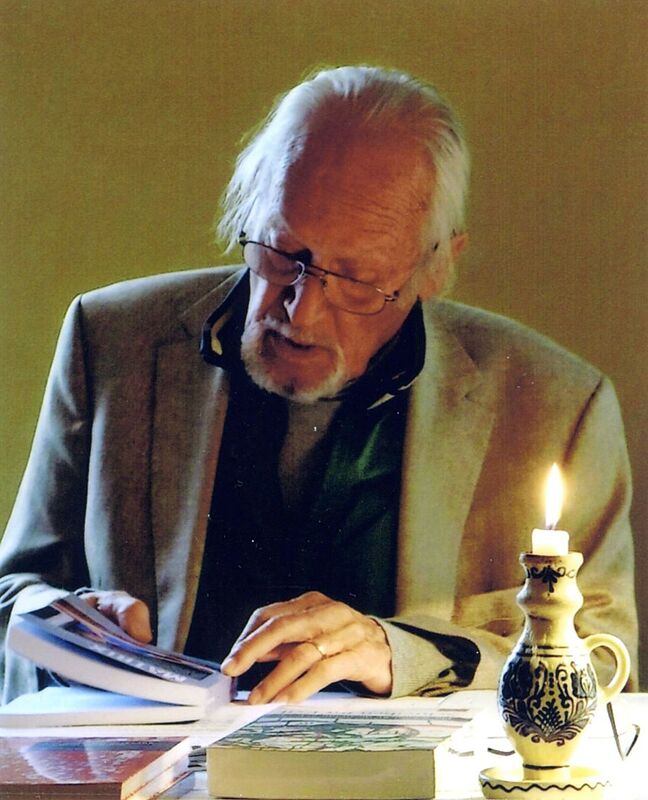

Nicholas Catanoy (*1925), rumänisch-französisch-deutscher Schriftsteller mit Wohnsitz in Frankreich und Deutschland, notierte in seinem Aphorismenband „Die Krücke des Sisyphos“, 2007: „Hans Bergel (*1925) – während des Kommunismus eingekerkert, gefoltert – ist die glänzendste Erscheinung seiner Generation. Keiner seiner im Westen lebenden Landsleute leistete mehr für die Literatur wie dieser würdige Sohn Kronstadts. Was er schuf, ist der beharrlichen Arbeit einer ganzen Institution gleichzusetzen.“ Der Buchautor und Literaturhistoriker Horst Samson (*1954) nannte Bergels Erzählkunst „dokumentiertes Erzählen“ von „geerdeter Genauigkeit“ und erkannte darin Bergels „unverwechselbaren Schreibstil“ (2015). Das ereignisreiche Leben Bergels fand seinen Niederschlag im vielfältigen literarischem Werk: Novelle, Roman, Gedicht inkl. Kinderreime, Kurzerzählung, kulturhistorischer und -psychologischer Essay, wissenschaftliche Studie markieren dies umfangreichste literarische Werk der siebenbürgischen Literatur, das sowohl in Deutschland als auch in Bergels Geburtsland Rumänien mit hohen Ehrungen ausgezeichnet wurde. – Der im Folgenden abgeduckte Text „Der Major und die Mitternachtsglocke“ ist dem Band „Die Wildgans. Geschichten aus Siebenbürgen“ von Hans Bergel (München, 2011) entnommen.

Wir waren zu fünft ohne Unterbrechung sechzehn Stunden hindurch vom Gerichtsvorsitzenden – einem Major namens Dragoș Cojocaru – und den Mitgliedern eines Sachverständigenausschusses verhöhnt, angepöbelt, bedroht und mit zynischen Bemerkungen überschüttet worden. Nichts von all dem, was imperiale Justizarroganz aufzubieten hat, war von den Herren, Pardon: den Genossen, ausgelassen worden.

Da weder der ungefähr vierzigjährige Gerichtsmajor Cojocaru – ein gut aussehender, auffallend gepflegter, athletisch gebauter Mann – nebst seinen uniformierten Beisitzern noch der Staatsanwalt und der Gerichtssekretär das Deutsche beherrschten, keiner von ihnen also unsere auf Deutsch abgefassten veröffentlichten und unveröffentlichten Schriften gelesen hatte, mussten die Mitglieder des Sachverständigenausschusses dem Gericht je nach Wunsch aus Büchern und Manuskripten übersetzen. Die Textausschnitte, die sie abwechselnd vorlasen, belegten unsere ganz und gar undankbare Einstellung zu den Errungenschaften der „sozialistischen Revolution“ und deren beglückenden Realisierungen. Oder was uns fünf Schriftstellern aus Kronstadt und Hermannstadt in Siebenbürgen noch an Verbrechen angelastet wurde. Über jenen „Prozess der deutschen Schriftstellergruppe“ ist während der Jahrzehnte seither von geradezu unfassbar oberflächlich recherchierenden bundesdeutschen Journalisten und nicht minder geschwätzigen Landsleuten so viel Unsinn geschrieben und gemauschelt worden, dass jeder Gedanke an Richtigstellungen reizlos erscheint. Dem Kenner empfiehlt sich vielmehr die philosophisch gelassene Resignation – erst recht, da jeder weiß, wie empört unsere Gesellschaft reagiert, wenn sich einer ein Herz fasst und die Dinge beim Namen nennt. Wie hatte der amerikanische Erzähler Ernest Hemingway geschrieben? „Nichts ist gefährlicher als der Umgang mit der Wahrheit ...“

Mit den Pastoren Andreas Birkner und Harald Siegmund, dem Universitätsprofessor Georg Scherg und dem Privatlehrer Wolf von Aichelburg teilte ich an jenem Septembertag den Platz auf der Anklagebank im schönen, um die Jahrhundertwende im Gründerstil erbauten Gerichtsgebäude. In dem nach altem Mobiliar und mit geteertem Öl eingelassenen Dielenbrettern riechenden Verhandlungssaal unternahmen wir es bald gemeinsam, bald einzeln, gegen den vom Vorsitzenden, vom Staatsanwalt und von den Sachverständigen in immer neuen Variationen vor uns aufgetürmten Sprachbombast anzugehen. Wir wechselten von harter Gegenrede und heftigem Protest zum erläuternd an die Vernunft appellierenden Tonfall. Nichts half: Wir waren außerstande, die ständigen Unterbrechungen unserer Darlegungen bald von der einen, bald von der andern, bald von der dritten Seite zu verhindern.

Mehr als alle anderen tat sich dabei der Major hervor. Seine Einwürfe, Fragen und Wortabschneidungen klangen wie Peitschenhiebe. Sie zeugten nicht nur von einer zur Skrupellosigkeit verrohten Erfahrung in vergleichbaren Lagen. In der Absicht, uns zu verletzen und der Lächerlichkeit preiszugeben, waren sie darüber hinaus von der billigen Ironie der Mächtigen. Wenn er einen von uns anfuhr: „E, ș-acu‘ ce ai de spus?“, „He, und was hast du jetzt zu sagen?“, und der Angefahrene der Aufforderung nachkam, bügelte er ihn schon mitten im zweiten Satz nieder. Flüchtig beschäftigte mich bei seinem bald hinterhältig lispelnden, bald dröhnenden Gehabe der Gedanke: Was müssen doch diese wie aufgezogene Kunstfiguren über uns herfallenden Leute für erbärmliche Wichte sein, da keiner von ihnen ein überzeugter Anhänger des Regimes ist, sie sich aber aus Sorge um ihre Karriere auf unsere Kosten gebärden, als wären sie‘s. Angst, Obrigkeitsdienerei, man weiß es, entstellen und fressen den Charakter.

Dreimal während der Gerichtsverhandlung – die keine Verhandlung, sondern die Vortäuschung einer solchen war –, dreimal hatte ich dennoch den sicheren Eindruck, dass sie allesamt nahe daran waren, wider Willen die Maske der Verlogenheit fallen zu lassen.

Das erste Mal, als Andreas Birkners Novelle „Die Sau mit den sieben Ferkeln“ zur Erörterung anstand. Der Chef der Sachverständigengruppe setzte dem Gericht gestenreich auseinander, dass die Parabel der Novelle auf der Hand liege: Die „mit den gerissensten Mitteln der Karikatur“ geschilderte Sau sei in Birkners klassenfeindlichem Verständnis niemand anders als die glorreiche Sowjetunion und die mit Spott und Hohn übergossene ringelschwänzige Ferkelschar. Dies alles stelle unüberbietbare „Verhöhnungen der sozialistischen Staatengemeinschaft und der siegreichen Revolution“ dar ... Nein, ich täuschte mich nicht, als ich bei seinen Ausführungen auf den Inquisitorenmienen der Uniformierten vor uns ein nur mühsam unterdrücktes Schmunzeln zu erkennen meinte. Birkners Einfall war in seiner Schlitzohrigkeit zu bestechend.

Das zweite Mal, als derselbe Staatsdomestik Wolf von Aichelburgs Gedicht „Die rote Lüge“ fast pathetisch deklamierend vorlas. Es begann mit dem Fanfarensatz: „Seht, dort steht sie ...“ Die beinahe hingerissene Angespanntheit, mit der die Rechtsvertreter der reinigenden Kraft der Aichelburg-Verse lauschten, war nicht zu übersehen. Die Falschheit ihrer eigenen Sprache fiel wie ein Schmutzkleid von ihnen – ehe sie sich danach sofort wieder mit der eilig aufgesetzten Miene der treuesten Staatsdiener aufs Höchste ungehalten zeigten. Ich bin davon überzeugt, dass Wolf von Aichelburgs Gedicht niemals wieder mit solcher Eindringlichkeit vorgetragen wurde und sein Vortrag auch nie wieder einen angemesseneren Rahmen fand.

Das dritte Mal lüfteten die Herrschaften auf dem Podium unwillkürlich für Sekunden die Pharisäermasken, als der Ausschuss-Vorsitzende aus meiner Erzählung historischen Inhalts „Fürst und Lautenschläger“ im Tremoloton der Entrüstung die zwei Sätze vorlas, mit deren staatsfeindlicher Deutung meine Verurteilung zu fünfzehn Jahren Zwangsarbeit begründet werden sollte. Der eine Satz lautete: „Ich bin keine Hure, und meine Kunst ist es erst recht nicht“ – in meiner Erzählung lasse ich diesen Satz den vom tyrannischen Fürsten gefangen gehaltenen Lautenschläger sagen, dem der Fürst die Freiheit im Tausch gegen ein Loblied anbietet, das der Lautenschläger verweigert. Der zweite Satz lautete: „Ich bin frei, Hoheit, auch wenn Ihr mich in Ketten legt.“ Die Stimme des Sachverständigen überschlug sich, als er schrie: „Hohes Gericht, beide Sätze müssen – wie uns ein Freund des Angeklagten mitteilte – nur in die Gegenwart übertragen werden, um die wahre Absicht des Autors zu erkennen. Der eine enthält den Aufruf, sich unseren Staatsidealen zu verweigern, der andere die Behauptung, dass der Künstler in unserem Land in Ketten gelegt sei.“

Natürlich beschäftigten mich an dem über ein halbes Jahrhundert zurückliegenden wolkenlosen, warmen Septembertag nicht philosophische Betrachtungen über die Bedenkenlosigkeit, mit der sich der Mensch seiner Chamäleonnatur bedient. Nein, ich stellte dem Augenblick dienliche Erwägungen über die Mittel meiner Verteidigung an. Das heißt, ich lauerte auf die günstigste Sekunde für die Abwehr der Anwürfe im gefährlichen Vokabular der Staatsmacht – welcher Ton, welche Entgegnung empfiehlt sich? Es ging schließlich um meine Freiheit. Wie jedem anderen von uns war auch mir klar, dass nichts sie uns retten würde. Doch ich war nicht bereit, sie widerstandslos herzugeben. Ich werde mein Gesicht weder vor den auf dem Podium über uns thronenden Genossen verlieren noch vor mir selber, hatte ich mir vorgenommen. Und ich denke nicht daran, mich nach dem Prozess jahrelang in Zellen hinter Gittern und in Lagern hinter Stacheldraht dem Selbstvorwurf auszusetzen, bei der Gerichtsverhandlung zu wenig getan zu haben. Aus vorhergegangenen Gefängnisaufenthalten wusste ich, dass der Augenblick kommen würde. Ich werde mich wehren, dachte ich, solange ich atme.

Doch eben dazu durften es die Vertreter der „proletarischen Moral“ nicht kommen lassen: Bei freier Rede und Gegenrede setzten sie sich der Gefahr aus, entblößt zu werden. Sie mussten uns ins Wort fallen und niederbrüllen. Was sich im Gerichtssaal abspielte, war eine Existenzfrage sowohl für uns als auch für sie: Dasselbe Ungeheuer hielt uns in den Fängen. Die Groteske unserer Bruderschaft war mir bewusst. Doch noch mehr der Unterschied der Verstrickung, in deren Zeichen wir hier einander gegenüberstanden ... Nur einmal noch wurde es während des langen Verhandlungstages still im Saal – als einer von uns, ich weiß nicht mehr wer, den Chef des Sachverständigenausschusses, einen weißhaarigen Professor der Literatur, mit kalter Stimme zurechtwies: Um der Würde seines Titels willen möge er die windigen Interpretationen unserer Texte endlich einstellen ... Es wurde totenstill, ich dachte erschrocken: Der Aufruf war eindeutig. Er galt allen. Und er traf ins Mark. Auch den Major. Jetzt wird ihn nichts mehr von seinen Wutausbrüchen abhalten, dachte ich.

Ich sollte mich täuschen. Gründlich. Die Belehrung kam von einer Seite, die keiner vermutet hatte. Und sie kam nachdrücklich. Das Folgende ereignete sich: Während der sechzehn Stunden – die ich als Beweis der Hartnäckigkeit und Unbeirrbarkeit unserer Gegenwehr verbuche – hatte sich die gesamte Gerichtstruppe für eine Ruhepause zurückgezogen. Ihre Vertreter, um nichts weniger giftig, hatten ohne Frage den Auftrag, uns – denen keine Entspannung vergönnt worden war – für die Geständnisbereitschaft zu zermürben. So kam es, dass der Major, als er nach einer Stunde wieder den Saal betrat, gemeinsam mit dem Staatsanwalt, kaum dass sie sich gesetzt hatten, die Sache mit einer Tollheit dem Ende entgegentrieb, die alles überbot, was wir bisher erlebt hatten, erst recht, da wir nur halbe oder gar keine Geständnisse abzulegen bereit waren. In der aufgeladenen Stimmung kam dann auch der Augenblick der Urteilsverkündung. Sie als feierlichen Akt zur Kenntnis zu nehmen, wurden alle aufgerufen, sich von den Plätzen zu erheben.

Es war mittlerweile Nacht geworden. Eine jener angenehm warmen, vom Geruch vergilbender Blätter in den nahen Mischwäldern, der Bäume und Sträucher auf den Bergen ringsum erfüllten Frühherbstnächte, die jedem Bewohner dieser Stadt als eines der Jahreszeitenmerkmale bekannt und vertraut sind. Wegen der verbrauchten Luft in dem von der Tribunaltruppe, den beobachtenden Securitate-Offizieren und Parteiaktivisten, den wenigen Journalisten, bewaffneten Wachposten und uns Angeklagten besetzten Saal hatte der Gerichtsmajor die Fenster öffnen lassen. Da waren nicht nur die satten Gerüche der Bergwälder in den Raum geströmt, sondern mit ihnen auch die Stille des gegenüberliegenden Stadtparks und die letzten, fernen Geräusche auf Straßen und Plätzen, in denen es zur späten Stunde kaum noch Verkehr gab.

Bis zum Umfallen ausgelaugt von der Dauer des Verfahrens und vergeblichem Anrennen gegen das Unabänderliche standen wir fünf in der von einem hüfthohen Holzgatter eingefassten Box und blickten zur uniformierten Clique des hohen Gerichts hinauf. „Im Namen des Volkes“, hörte ich den im Funkeln der Orden und Schnallen aufgereckt stehenden Major in selbstgefälligem Ton sagen, „im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil ...“

Bis in die letzte Faser hellwach, hielten wir den Atem an, keine Silbe durfte uns entgehen. Jeder bedachte in diesen Augenblicken die Folgen des Spruches, der auf unabsehbare Zeit hinaus unser und das Leben unserer Familien bestimmen würde – die Auswirkungen auf uns, auf Ehefrauen und Kinder, Eltern, Geschwister, Freunde. Abgekämpft beobachtete ich, wie der sorgfältig rasierte und gekämmte athletische Mann noch einmal Luft holte, um die entscheidenden Sätze mit Nachdruck vorzulesen.

Ich sah die Fingernägel seiner rechten Hand kurz leuchten, als er die Mappe mit den Prozessakten aufschlug, die er vor sich hielt. Doch anstatt der sonoren Stimme erreichte uns in dieser Sekunde nicht der Inhalt des Richterspruchs, sondern der erste der Mitternachtsschläge vom Turm der nahen Schwarzen Kirche.

Breit und in gemessenem Abstand fluteten die Glockenklänge von dem nur wenige hundert Meter entfernten großen dunklen Gotteshaus im alten Stadtkern herüber und in den Saal herein. Ich fühlte die Schwere am ganzen Körper, mit der sie bis in den letzten Winkel drangen. Nach den vier hellen die volle Stunde anzeigenden die zwölf tiefen und ruhigen Schläge der Nachtwende, die der vom Zahnradwerk im Turmgebälk ausgelöste Metallbolzen aus der berühmten großen Glocke hämmerte. In unbeirrbarem Gleichmaß kamen sie bei uns an. Ihre Wucht umhüllte und durchschauerte uns, die wir uns wie auf einen geheimen Befehl in ihrer Erwartung von den Bänken erhoben hatten und nun unbeweglich verharrten. Mit ihrem abgründig grollenden Vibrieren waren sie wie ein unerwartetes Erdbeben da. Sie rollten über uns hinweg und durch uns hindurch, sie ergossen sich am Gerichtsgebäude vorbei durch Straßen, Plätze, Gärten und über die letzten Häuser der Stadt hinaus ins schlafende Land ... Ungerührt von den Händeln der Menschen. Vom Spruch der Mächtigen. Von der Ohnmacht der Wehrlosen ...

Wie hatten die Glocken von diesem Turm in jener Nacht des Jahres 1689 geklungen, schoss es mir durch den Kopf, als die Stadt in vierundzwanzig Stunden niederbrannte? Als der massige, hohe Kirchenbau wie eine lohende Riesenfackel über die brennenden Dächer, die schreiend durcheinanderrennenden Menschen und die wild zwischen den flammenden Häuserreihen umherjagenden Pferde und Hunde emporragte? Als der bergumschlossene Talkessel vom Klostertor und den Basteien und Türmen im Südosten bis hinauf zum Katharinentor im Nordwesten, von den doppelreihigen Wehrmauern und -türmen zum offenen Hochland hin bis zu den Mauern der Graft hinauf wie ein Glutbecken im Fallwind der Berge unter dem dunklen Himmel lag? Als die Wohnungen der Familien, die Werkstätten der dreißig Zünfte, die Lagerräume der Kaufleute verkohlten? Als das goldene Uhrwerk vom Rathausturm stürzte und schmolz, die unersetzlichen Inkunabeln, Handschriften und Karten der weithin gerühmten Bibliothek der großen Humanisten dieser Stadt in Schutt und Asche sanken? ... Alles verbrannte in der dreischiffigen Halle des Kirchenbaus – bis auf das metallene Taufbecken. Das Dröhnen, Klirren und Heulen der mit den verglühenden Balkenträgern niederbrechenden Glocken soll in unheimlichen Lauten aus dem Turminnern zu den verschreckten Menschen hinausgedrungen sein ... Das war vor genau zweihundertsiebzig Jahren, fiel mir plötzlich ein, als ich bei den letzten Mitternachtsschlägen dem Major in die Augen sah.

Niemals werde ich Blick und Gesicht des uniformierten Mannes in der Mitte des Richterpodiums vergessen. Er hatte uns einen Tag und eine halbe Nacht lang gejagt, gehetzt und gedemütigt. Jetzt starrte er mich mit halb geöffnetem Mund an.

Der noch vor Minuten Furcht und Angst verbreitet hatte, sah aus wie der Hilfloseste der Hilflosen. Denn was uns in den endlosen Stunden des Schlagabtauschs mit ihm nicht gelungen war – ihn zum Einhalten, zum Zuhören zu bewegen –, das brachten jetzt für uns die Schläge vom Turm in der alten Stadtmitte zustande. Unübersehbar in den Augen des verstummten Mannes der Ausdruck von Bestürzung und Erschrecken. Wie schon einige Male während des Verfahrens, war er auch jetzt von der Lage überrascht worden. Dieses Mal aber ohne die Möglichkeit, hämisch zurückzuschlagen. Ich sah seine Hände mit den Papieren auf die Tischplatte vor ihm niedersinken, immer noch starrte er mich an, als sähen wir uns zum ersten Mal. In der alles beherrschenden Gegenwart der Glockenschläge war er sich der Umstände zu spät bewusst geworden – der letzte nachschwingende der zwölf Schläge erreichte ihn ebenso unvorbereitet, wie es der erste getan hatte.

Als er danach in der merkwürdig brüchigen Stille die Urteile verlas, wirkte er umgetrieben, seine Stimme klang zerfahren, als habe er die Herrschaft über sie verloren. Der Spruch, den wir zu hören bekamen, bescherte uns die Schwindel erregende Zahl von insgesamt fünfundneunzig Gefängnisjahren. Bis zur letzten Silbe seines Textes hatten die Glockenklänge den Mann in die Schranken gewiesen. Sie hatten den Einbruch in seine anfällige Welt von Gnaden der Ungeheuer bedeutet. –

Die meisten Einzelheiten jener geisterhaften sechzehn Stunden vor dem Kronstädter Militärtribunal im Herbst anno 1959, zweihundertsiebzig Jahre nach dem legendären Stadtbrand, vergaß ich. Nicht jedoch die Minute, in der mir die Mitternachtsschläge vom Turm der Schwarzen Kirche mit einem Mal Erregung und Druck nahmen und mir eine vollkommene innere Ruhe schenkten. Sie lehrten mich bedenken, dass nicht der Mensch das letzte Wort hat. Und vielleicht, sage ich mir heute, vielleicht hatte sie der bald nach jenem Gerichtstag auf dem Operationstisch einer Klinik verblutende Major als letzten Hinweis auf die Frevelhaftigkeit seiner Umarmung mit der Lüge verstanden.

Warum denn sonst, frage ich mich, hatte er sie verstört wahrgenommen?

Schlagwörter: Schriftsteller, Literatur, Hans Bergel, Erzählung, Siebenbürgen, Lebendige Worte

28 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.