16. April 2023

Europäische Kulturhauptstadt 2023 Temeswar: „Eine Stadt vieler Sprachen“

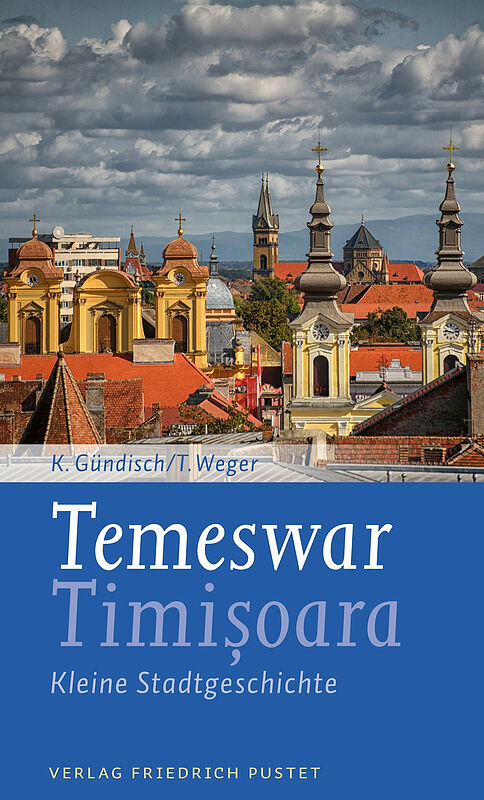

Eine pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr 2023 erschienene „Kleine Stadtgeschichte“ lässt Temeswar in Geschichte(n) aufleuchten.

Bis in unsere Tage kennzeichnen ein „Mit- und Nebeneinander von Nationalitäten, Sprachen, Religionen und Konfessionen“ den Temeswarer Alltag, wie Konrad Gündisch und Tobias Weger, die Autoren der „Kleinen Stadtgeschichte“, zu Recht anmerken. Die beiden Historiker und Südosteuropa-Kenner gehen bis in die Vor- und Frühgeschichte des Landstriches um die Kleine Temesch (heute: Bega) und Große Temesch (heute: Temesch) zurück, doch ohne den Leser mit allzu vielen historischen Fakten und Details zu ermüden. Im großen historischen Bogen wird die Stadtgeschichte erzählt: von der urkundlichen Erwähnung 1266 als „castrum de Thymes“ (Burg an der Temesch) und 1315 als Residenz des ungarischen Königs Karl Robert de Anjou über die ab Mitte des 16. Jahrhunderts beginnende, 150 Jahre währende osmanische, danach ab Ende des 17. Jahrhunderts habsburgische Herrschaft, gefolgt von den Veränderungen während der ungarischen Administration nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 bis hin zu den Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg, als Temeswar zu einer Stadt in Rumänien wurde, eine Stadt, die 1989 die rumänische Revolution einläutete. Heute ist Temeswar auf seine plurikulturelle Geschichte stolz: Seit 2009 gibt es eine Allee der Persönlichkeiten (Aleea Personalităţilor din Timișoara) mit Büsten rumänischer, ungarischer, serbischer und deutscher sowie ausländischer Akteure, die sich um die Stadt verdient gemacht haben.

Mit zahlreichen Bildern und kurzen, grafisch gekennzeichneten Texten unterbrechen die beiden Autoren den historischen Verlauf der Darstellung und zeigen unter den Stichworten „Biografie“, „Hintergrund“, „Zeitzeuge“ horizonterweiternde und erheiternde Aspekte der Stadtgeschichte auf. Ein Beispiel für ein biografisches Aperçu: Beethovens Jugendliebe Johanna, die der Komponist in Bonn kennengelernt hatte, verschlug es als Gattin eines österreichischen Hauptmanns ins Banat, ein Obelisk erinnert noch heute in Temeswar an die „musikbegeisterte Frau“.

Eine andere Hintergrundinfo veranschaulicht, wie das Wilayet Temeswar (türk. Vilâyet, eine Verwaltungseinheit im Osmanischen Reich) ausgesehen haben muss – mit der Burg, der befestigten Stadt, dem herausragenden Minarett und dem pompösen Haus des Paschas, mit Fluss und Kanälen sowie einer Getreidemühle; so hat es jedenfalls ein in osmanische Gefangenschaft geratener Ungar 1603 gezeichnet und beschrieben.

Einem anonym gebliebenen Zeitzeugen verdanken wir ein aufschlussreiches Zitat aus einem Reisebericht, der im Münchner Periodikum Das Ausland. Ein Tagblatt für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der Völker erschienen ist: „Die vielen kaiserlichen Stellen und Verwaltungen, so wie das Militär bilden in Temeswar ein reges Leben. An guten und wohleingerichteten Gast- und Kaffeehäusern fehlt es hier nicht“ – das scheint bereits 1832 in Temeswar so gewesen zu sein. 2023 ist es nicht anders. Wer an einem lauen Sommerabend die Bega entlang flaniert, wird gewiss das Luxus-Problem haben, von den vielen attraktiven Lokalen eines auszuwählen. Und dann könnte es sein, dass an einem benachbarten Tisch ein Mensch aus dem Schwarzwald sitzt und mit einem Prosit auf die Stadt anstößt, sein Mantra intonierend: „Temeswar war, ist und wird eine europäische Stadt sein!“ Dominic Fritz widmen die Autoren selbstverständlich auch einen kurzen biografischen Textkasten: Dass Temeswars Bürgermeister einen fremden Pass in der Tasche trägt, führt exemplarisch die Offenheit dieser „Stadt der vielen Sprachen“ vor.

Und dass die Autoren Konrad Gündisch und Tobias Weger ihre historische Reise mit dem Gedicht „Limbi diferite“ („Verschiedene Sprachen“, übersetzt von Katharina Kilzer) der in Temeswar geborenen Dichterin Ana Blandiana ausklingen lassen, ist vortrefflich.

Ingeborg Szöllösi

Konrad Gündisch/Tobias Weger: „Temeswar/Timișoara. Kleine Stadtgeschichte“. Verlag Friedrich Pustet in Zusammenarbeit mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Regensburg, 2023, 152 Seiten, 16,95 Euro, ISBN: 978-3-7917-3225-1.

Schlagwörter: Temeswar, Stadtgeschichte, Buchbesprechung

18 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.