15. August 2025

Hegt wird gesangen!: Interview mit Brita Falch Leutert über die Mundartlieder Grete Lienert-Zultners

Die beliebte und unvergessene Grete Lienert-Zultner (1906-1989) hat mit ihren einfühlsamen Gedichten, durchdrungen von Wärme, Tiefe und einem reinen Glauben an Gott, all jene Gefühle und Gedanken in Worte gefasst, die unsere Landsleute in den vergangenen hundert Jahren bewegt und geprägt haben. (Über die Autorin wurde im Rahmen der Rubrik „Hegt wird gesangen!“ bereits mehrfach berichtet: Folge 4/2024, S. 8; Folge 13/2024, S. 6; Folge 15/2024, S. 12; Folge 6/2025, S. 6.) Auf Hochdeutsch und in Mundart erzählen ihre Gedichte von Liebe, Alltagsfreuden, Naturbeobachtungen – verwoben mit den feinen Regungen der Seele – Muttergedanken, Krieg und Deportation, Erinnerungen an Heimat und Heimatorte sowie Besinnliches und Heiteres zu Feiertagen und Bräuchen im Jahreskreis. Etliche Lieder dringen tief in die Seele ein, so sehr, dass sich oftmals der innige Wunsch erhebt, diese Worte auswendig zu lernen, um sie stets im Herzen zu bewahren und als Trostlied zu singen.

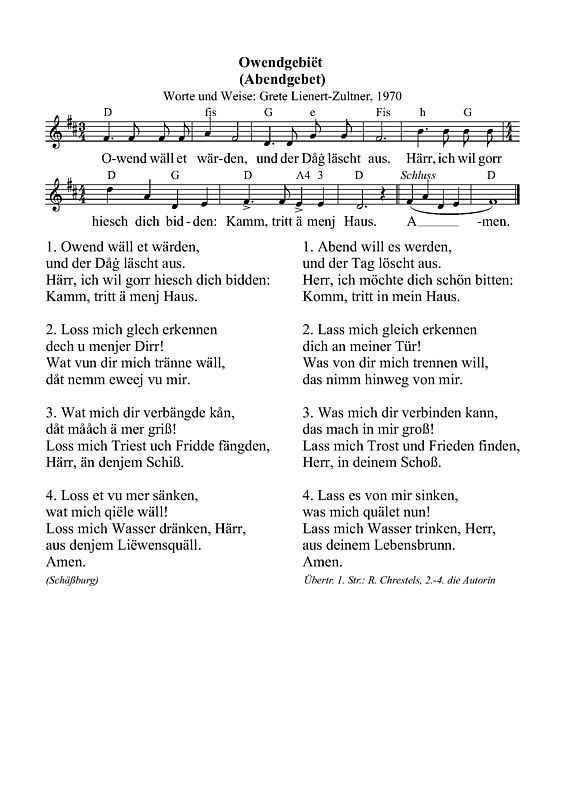

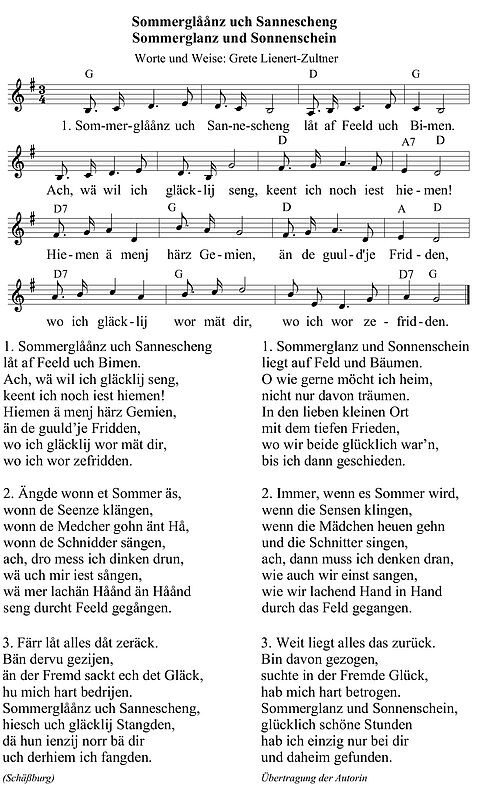

Liebe Brita Falch Leutert, vor zehn Jahren hast du zusammen mit deinem Mann Jürg Leutert die Lofoten in Norwegen verlassen, um im weit entfernten siebenbürgischen Hermannstadt als Kirchenmusiker die frei gewordenen Stellen als Kantor, Musikwart und Bachchorleiter zu übernehmen. Ein Schwerpunkt eurer Arbeit war und ist, unbekanntes musikalisches Material für Musiker und Publikum zugänglich zu machen. Nun ist ein siebenbürgisches Mundartlied ein winziger Mosaikstein neben den vielen großartigen Projekten, die ihr in den letzten zehn Jahren zur Aufführung gebracht habt. Als Mit-Herausgeberin der Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ (Hgg. Angelika Meltzer und Rosemarie Chrestels, 1917, 1918, 2020, Verlag Haus der Heimat Nürnberg, www.angelika-meltzer.de) bin ich jedoch stolz und dankbar, dass dich einige Lieder besonders angesprochen haben, unter anderem die beiden von Grete Lienert-Zultner „Keent ich noch iest hiemen“ (Sommerglåånz uch Sannescheng) und „Owendgebiët“ (Owend wäll et wärden). Was hat dich persönlich bei der Durchsicht der Sammlung angesprochen?

Ich fand die Einteilung der Themen für meine Zwecke sehr nützlich und habe die Sammlung bei verschiedenen Gelegenheiten und Projekten verwendet. Unter anderem für eine Konzert-Doku im Zusammenhang mit dem Brukenthal-Jubiläum im Jahr 2021. Dort habe ich sowohl Wiegenlieder, Hochzeitslieder als auch andere Lieder gefunden, die zum Leben von Statthalter (Gouverneur) Brukenthal passen. Ich habe auch die historischen Angaben geschätzt, die man zu jedem Lied finden kann.

Wie bist du bei der Auswahl der Lieder für deine Bearbeitung vorgegangen?

Ich habe das Buch durchgeblättert, vor- und rückwärts, gesungen, versucht, die sächsische Mundart zu verstehen, ohne mir die Übersetzung anzusehen – etwas, was mir nur bedingt gelungen ist. In der Regel habe ich Lieder mit einem bestimmten Thema gesucht. So habe ich im Zuge der Suche auch andere Lieder entdeckt.

Was hat dich gereizt, „Owendgebiët“ und „Sommerglåånz uch Sannescheng“ von Grete Lienert-Zultner zu bearbeiten? Der Text mit historischer Bedeutung oder die Melodie?

Ich interessiere mich generell für lokale Musik unbekannter und bekannter Herkunft. Als ich die Dichterin Grete Lienert-Zultner entdeckte, wurde ich noch interessierter. Es gibt nicht allzu viele Komponistinnen und Dichterinnen, weder in Siebenbürgen noch anderswo auf der Welt, also befasste ich mich damit. Die lyrische Melodie „Owendgebiët“ und der andachtsstimmige Text sind buchstäblich aus einem Guss. Wenn man ein Chorarrangement macht, muss man mit Samthandschuhen vorgehen und versuchen, die neuen Stimmen in dieselbe Form einfließen zu lassen. In diesem Fall war es eine romantische Tonsprache meinerseits. Neben der fünfstimmigen Chorbearbeitung habe ich vom gleichen Lied auch eine Bearbeitung für Mezzosopran, Oboe und Orgel gemacht. Auch hier habe ich die typische Tonsprache des 19. Jahrhunderts nicht gemieden, die man z. B. in den Chorbearbeitungen von Brahms und Rheinberger (ansonsten ohne Vergleich) findet.

Inwiefern beeinflusst dein kirchenmusikalischer Hintergrund die Bearbeitung der siebenbürgisch-sächsischen Kunst- und Volkslieder?

Bei der Arbeit als Kirchenmusiker müssen verschiedene Bereiche abgedeckt werden. Dazu gehören das Bearbeiten, Arrangieren und Komponieren von passender Musik sowohl für Gottesdienste als auch für Konzerte. Als absoluter Choralfreak gehört es zu meinen Leidenschaften, die Lieder in unserem Gesangbuch so abwechslungsreich und interessant wie möglich zu gestalten. Schließlich stammen diese Volkslieder aus einer vorsäkularen Zeit, in der die Kirche ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft war. Der Weg von Chorälen zu weltlichen Liedern ist, so würde ich sagen, relativ kurz. Ich verwende mehr oder weniger die gleichen Techniken. Bekanntlich hat Luther in der jungen evangelischen Kirche vergleichbares getan. Er benutzte Volkslieder oder wenigstens Teile davon aus Kneipen und Gassen für seine deutschen Liedtexte.

Welche Herausforderungen ergaben sich durch den Mundarttext bei der Arbeit an der Partitur?

Darüber könnte ich ein langes Lied schreiben. Nachdem ich die Noten in mein Notensatzprogramm eingegeben habe, muss ich den Text eintippen. Damit beginnen die Probleme mit den ganzen Sonderzeichen. Mit rumänisch ist es übrigens auch nicht besser. Ich gebe gerne zu, dass ich diesen Teil der Arbeit meinem Mann Jürg (Musikwart der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien) überlasse. Er hat auch ein gutes Auge fürs Korrekturlesen; ein Gen, das ich leider nicht besitze.

Wie haben die multiethnischen Chormitglieder in Hermannstadt bei der Liedeinführung reagiert?

Beim Einstudieren gibt es so viele Meinungen zur „richtigen“ Aussprache wie es Sachsen gibt. In diesem Bereich haben wir die „Diktatur“ eingeführt. Da wir einen Chorsänger haben, der den Schäßburger Dialekt spricht, entscheidet er, wie Lienert-Zultner zu singen ist, und es gibt keinen Raum für Diskussionen. Es gibt außerdem Chorsänger die nicht sächsisch, ja sogar gar kein Deutsch sprechen. Sie machen so gut mit, wie es geht und wundern sich immer wieder, wie viele Aussprachemöglichkeiten es bei der siebenbürgisch-sächsischen Mundart gibt.

Herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch! Dir und Jürg wünsche ich weiterhin viel Inspiration und Schaffenskraft in Siebenbürgen.

Unter www.siebenbuerger.de/go/2L173 finden Sie eine Mundartaufnahme von Owend wäll et wärden (Owendgebiët) und unter www.siebenbuerger.de/go/2L176 Sommerglåånz uch Sannescheng (Keent ich nich iest hiemen) eine Aufnahme mit Sätzen von Brita Falch Leutert, gesungen vom Projektchor der Löwensteiner Musikwoche 2019 (https://www.suedost-musik.de) unter der Leitung der Organistin und Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei Andrea Kulin.

Angelika Meltzer

Schlagwörter: Interview, Lieder, Mundart, Hegt wird gesangen

11 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.