3. April 2021

Kopfstand – ein Schachzug: Gedanken zu Sterblichkeit und Trost

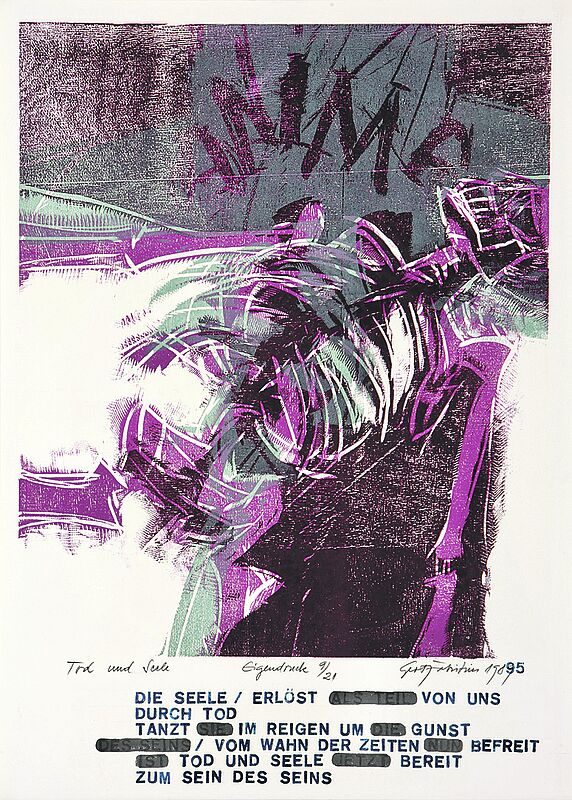

Warum erträgt der Mensch seine Sterblichkeit so schwer? Wie kann sich ein Mensch mit sich selbst und der Welt versöhnen? Autorin Ingeborg Szöllösi, die an der LMU München im Fach Philosophie promoviert hat und in Berlin lebt, sucht eine Antwort bei Künstlern, Philosophen und einer Schriftstellerin. Den Holzschneider und Zeichner Gert Fabritius hat sie interviewt. Dessen Totentanz-Zyklus „Der Tod tanzt“ 1989/1966 (14 Holzschnitte von 1989: „Tod und Seele“, „Tod und Wasser“, „Tod und Hunger“, „Tod und Wald“, „Tod und Müll“, „Tod und Luft“, „Tod und Flug“, „Tod und Straße“, „Tod und Ozonloch“, „Tod und Aids“, „Tod und Macht“, „Tod und Waffe“, „Tod und Atom“, „Tod und Kreuz“, und 1996 mit 14 Versen versehen) finden sich im Besitz des Hamburger Kupferstichkabinetts, des Hermannstädter Brukenthal-Museums und des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim.

Kurzer Rückblick

Begonnen hatte es Mitte März 2020, als der französische Präsident in seiner Rede an die Nation verkündete: „Wir sind im Krieg“. Als er fortfuhr: „Wir kämpfen weder gegen Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar – und er rückt vor“, hatte ich nur noch ein müdes Lächeln für seine martialische Rhetorik übrig. Angemessener schien mir, mich am Beispiel eines anderen Franzosen zu orientieren: Michel de Montaigne. Der Begründer der Essayistik hatte am eigenen Leib erfahren, was Krieg bedeutet. Montaigne lebte im 16. Jahrhundert, „in einer Zeit, in der, wie es in wilden Bürgerkriegen nun einmal ist, Beispiele kaum glaublicher Grausamkeit sich häufen“. In seinen „Essais“ (Versuchen) hielt er seinen Zeitgenossen den Spiegel vor: „Euer ganzes Leben lang baut ihr am Tode.“ Wie sinnvoll ist das im Anbetracht der Tatsache, dass „auch die stärkste Sicherung uns nicht vor ihm schützen kann“? Sein Vorschlag hebt mit den Worten an: „Wollen wir lieber lernen, wie wir ihm entgegentreten und mit ihm fertigwerden können“ – und kulminiert mit dem allseits bekannten Satz: „Philosophie heißt Sterbenlernen“, mit dem sich der große Humanist als Erbe der alten Griechen erweist.In der ersten „Halbzeit“ kam ich mit dieser philosophischen Einstellung recht unbeschwert durch. Doch bereits im Herbst 2020 fing ich an, daran zu zweifeln. Und ein Jahr später – nach unzähligen Toten, Bildern von Krematorien mit übereinandergestapelten Särgen, mehreren Lockdowns, dem Bild von an Schul- und Kulturstopps verzweifelnden Menschen – war mir meine Gelassenheit abhandengekommen: Sind wir vielleicht doch im Kriegszustand? Der häufig vorkommende Begriff „Triage“ – eine fatale Falle für menschliches Handeln, wegen der die Shutdown-Maßnahmen in Kauf genommen werden – kommt aus der Kriegsmedizin. Seit vielen Monaten wird tagtäglich die Zahl der Toten auf allen Nachrichtenkanälen eingeblendet. Die Menschen erzählen sich schaurige Geschichten …

Ein Buch

An dieser Stelle kam nun Gert Fabritius ins Spiel. Ich erinnerte mich an seinen „Zeitgenössischen Totentanz“ und bat ihn erneut um ein Gespräch, in dem es nur um den Tod gehen sollte. Hatte er mir nicht schon mal geholfen? Durch seine „Tagebuch- und Blatt-Auf-Zeichnungen“ fällt es mir heute nicht mehr schwer, mir Camusʼ Sisyphos als „glücklichen Menschen“ vorzustellen (s. Spiegelungen, Folge 1/2020).

Ein ständiger Begleiter

Was macht ein Künstler, um mit dem Tod fertigzuwerden? „Einen Kopfstand – das ist mein Schachzug gegen den Tod. Ich lebe gerne und versuche, sein Kommen hinauszuzögern. Aber wenn er anklopft, bin ich bereit: ‚So, jetzt ist Schluss, komm mit!‘ Ich wäre ihm dankbar, wenn er mich aus dem Leben reißen und nicht aus dem Krankenhaus von zig Schläuchen holen müsste!“ Zu Gert Fabritius’ Lebensdiätetik gehört, dass er den Tag mit einem Kopfstand beginnt. Unser Gespräch fand im virtuellen Raum statt. Doch wenn Begegnungen wieder erlaubt sind, werde ich das neue Domizil des Künstlers in Hamburg aufsuchen und mich persönlich davon überzeugen.

In Klausenburg stößt er auf den „Totentanz zu Basel“ des berühmtesten zeitgenössischen Holzschneiders HAP Grieshaber. Das monumentale Werk mit den 40 tanzenden Paaren ist 1966 in einem Leipziger Verlag erschienen und in einer rumänischen Buchhandlung zu kaufen. Grieshabers Farbigkeit lässt den Tod zwar blass aussehen. Dennoch wird der Sensenmann wie in Ingmar Bergmans Film „Das siebente Siegel“ das Schachspiel gewinnen und die Tanzenden holen: „Wer war der Tor, wer Weiser, wer der Bettler oder Kaiser, ob arm, ob reich im Tode gleich.“

Grieshabers Buch elektrisiert Gert Fabritius, ist er doch einer, der in seinem Leben schon längst mit dem Tod tanzt – aber noch nicht in der Kunst. Als er sich 1989 mit seinem Totentanz-Zyklus in die Tradition des aus dem Spätmittelalter bekannten „Danse macabre“ einreiht, ist er 49 und hat einiges erlebt: Ende der 70er Jahre kehrt er mit seiner Frau und seinen drei Töchtern Rumänien den Rücken zu und wagt einen Neuanfang in den deutschen Landen. Hier nimmt er die politischen und gesellschaftlichen Themen der Zeit wahr: Nukleare Waffen und Atomenergie bedrohen während des Kalten Krieges die Menschen. Sein Reigen mit dem Tod nimmt Fahrt auf: Die Holzschnitte „Tod und Waffe“ sowie „Tod und Atom“ entstehen, die ersten beiden Arbeiten seines Zyklusʼ „Der Tod tanzt“. Doch das sind nicht die einzigen Probleme der Zeit – „das Ozonloch tanzt mit dem Tod / Trocken von Staub / Den Reigen hält / Von Pol zu Pol / Verbrannt Mensch, Tier, Wald und Land“. Das Wasser ist verseucht, die Wälder sterben. Der Tod „gibt nie auf, tanzt weiter, tanzt weiter mit Mann und Weib“ und nennt sich Aids. „Irrsinn“ passiert auf den Straßen und lässt Menschen in den Tod rasen. Den Himmel verpesten die metallenen Vögel, während hienieden „Macht thront“ und den Hunger der vielen, die Müllberge der wenigen ignoriert. Und am Ende wartet „unberührt“ der Friedhof mit seinen Kreuzen. Furios fegt Fabritius durch die Themen der 70er und 80er und will wachrütteln. Überall lauert der Tod – aber er kann nicht mehr tanzen, denn der Mensch macht ihm „das Tanzen schwer“. Es scheint, als würde der Tod bei Fabritius um seinen Reigen gebracht, wäre da nicht noch ein Holzschnitt: „Tod und Seele“. Dieser Holzschnitt wiegt die dreizehn düsteren Nachbarn auf. Zu erahnen ist, dass des Menschen „Anima“ Frieden gefunden hat: „Vom Wahn der Zeiten befreit / Tod und Seele bereit zum Sein des Seins.“ Doch bevor sich dies ereignen kann, hat der Mensch viel zu tun. Erst dann tanzt die Seele „erlöst von uns durch den Tod“. Der Mensch hat sich selbst zum Zerstörer der Welt gemacht – und muss von sich selbst befreit werden: um seiner selbst und der Natur willen.

Ist unsere jetzige Lage verdient? Die Frage liegt nahe, ich stelle sie nicht gerne. Aber vor Gert Fabritiusʼ Antwort muss ich mich nicht fürchten: „Nein! Corona ist keine Strafe. Was ich heute beobachte ist das, worüber ich mich schon in den 80er empört habe: über die Unachtsamkeit und Respektlosigkeit vor dem Leben.“

Das Leben

Fabritius Totentanz rückt das schöne Antlitz des Todes in den Vordergrund und offenbart die düstere Fratze des Menschen. Die Rollen scheinen vertauscht zu sein. Ohne zu moralisieren, zeigt er auf, dass vieles im Argen liegt. Unser Handeln ist gefragt. Auch heute. Fabritiusʼ Hoffnung lässt sich mit dem Satz seines philosophischen Mentors Albert Camus ausdrücken: „dass die Pest auch ihr Gutes hat, dass sie die Augen öffnet, dass sie zum Denken zwingt“.Die Sterblichkeit, mit der wir derzeit konfrontiert werden, zeigt, wie fragil der Mensch ist – aber auch: wie fragil der Kosmos ist. Die großen gesellschaftlichen und politischen Themen sind noch immer ungelöst. Trotzdem: Wir sind in keinem Krieg, es gibt keine sichtbaren oder unsichtbaren Feinde. Ringsherum können wir uns mit allem anfreunden – in erster Linie mit uns selbst, unserer Umwelt, unserem Planeten. Wir können uns fragen, wie wir sterben wollen, und dafür sorgen, dass dieser letzte Wunsch beachtet wird. Wir können erkennen, dass das Motto „hinter mir die Sintflut (oder die Wüste)“ keine tragfähige Lebensgrundlage bietet und weder uns noch unsere Nachkommen erfreuen kann. Dass dafür jeder seinen Beitrag leistet, daran appelliert Gert Fabritius in seinem „Zeitgenössischen Totentanz“. Trost ist: wenn sich das freundliche Antlitz des Todes im Leben zeigt. So gelingt der Reigen in den Tod, den der Holzschnitt „Tod und Seele“ einfängt. Ingmar Bergman inszeniert diesen Augenblick im grand finale seines Films „Das siebente Siegel“. Er ist nicht grauenerregend, er ist schön!

Schlusskoda

Den Briefroman „Trost“ von Thea Dorn habe ich in der Zwischenzeit zu Ende gelesen. Im letzten Brief heißt es: „Lieber Max, ich weiß jetzt, dass sich das Leben nur umarmen lässt, wenn ich bereit bin, auch den Tod zu umarmen. Ich weiß jetzt, warum der Mensch zwei Arme hat – damit er die größtmöglichen Widersprüche an seine Brust drücken kann: Leben und Tod; Festhalten und Loslassen; Kampf und Kapitulation; Rebellion und Ergebenheit.“Ingeborg Szöllösi

Schlagwörter: Gert Fabritius, Holzschnitte, Kunst, Künstler, Philosophie, Essay, Tod

14 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.