8. November 2025

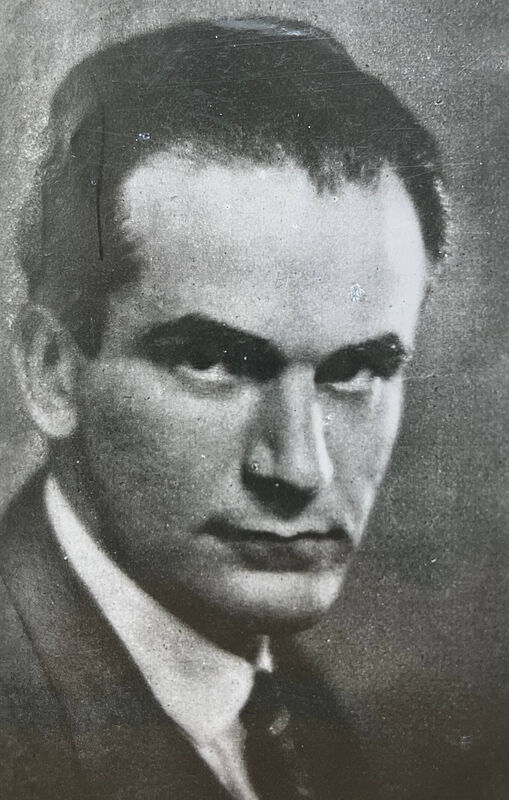

Das vergessene Genie aus Hermannstadt: Zum 80. Todestag des Komponisten Norbert von Hannenheim

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Musikleben Siebenbürgens fest in der Spätromantik verankert. Volksliedbearbeitungen, Chor- und Kirchenmusik dominierten, und selbst bedeutende Komponisten wie der Symphoniker Paul Richter (1875-1950) bewegten sich im vertrauten tonalen Rahmen. Dies änderte sich jedoch mit Norbert von Hannenheim, einem radikalen Neuerer, den kein Geringerer als Arnold Schönberg (1874-1951), einer der einflussreichsten Komponisten der Moderne und der Begründer der Zwölftontechnik, als „eine der allerinteressantesten Begabungen“ unter seinen Schülern lobte. Wer war dieser Ausnahmekomponist – und warum ist er heute fast vergessen?

1920 veröffentlichte Hannenheim vier Hefte der Zeitschrift Frühling. Blätter der Menschlichkeit mit Texten siebenbürgischer Autorinnen und Autoren. Ein 1922 begonnenes Kompositionsstudium bei Paul Graener in Leipzig brach er ab und kehrte nach Hermannstadt zurück, wo er unermüdlich weiterkomponierte. 1925 gewann er beim George-Enescu-Kompositionswettbewerb den Ersten Ehrenpreis, ein Jahr später begutachtete Enescu höchstpersönlich Hannenheims Kompositionen vor einem kleinen Publikum.

Eine Schlüsselrolle spielte Dr. Ranko Burmaz (1882-1933), Jurist, Bratschist, Musikkritiker und Mitbegründer der Hermannstädter Kammermusikabende. Er nahm Hannenheim 1925 zum Festival der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) in Venedig mit und vermittelte Aufführungen im In- und Ausland. Besonders die Uraufführung einer Sonate für Violine und Klavier 1926 im Hermannstädter Musikverein erregte Aufmerksamkeit: Die Kritik lobte die Interpreten Mitzi Klein-Hintz (Klavier) und Eduard Griffel (Violine) dafür, dass sie die enormen Schwierigkeiten des Werks mit schemenhafter Leichtigkeit, wie ein nächtlicher Gespensterspuk, der am Publikum vorbeihuschte, meisterten.

Besonders bedeutend war jedoch Burmaz’ Fürsprache bei Arnold Schönberg im Mai 1927 in Berlin. Auf dessen Empfehlung hin durfte Hannenheim, trotz nie beendetem Studium, Werke einsenden und erhielt am 27. Oktober 1927 die Zusage für Schönbergs Berliner Meisterklasse an der Akademie der Künste.

Nach vorbereitenden Studien bei Alexander Jemnitz (1890-1963) in Budapest zog Hannenheim schließlich 1929 nach Berlin. Dort fand er Anschluss bei den mit ihm verwandten Musikerinnen Margarete und Hildegard von Larcher und dem aus siebenbürgischen Intellektuellen bestehenden Kränzchen (Gruppe) seines ehemaligen Klassenkollegen Robert Kisch (Architekt). Diesem Kreis gehörten u. a. Dr. Fritz Klein, Chefredakteur der Deutschen Allgemeinen Zeitung, und sein Bruder Kurt Klein, der Kunsthistoriker Hans Wühr, der Schriftsteller Heinrich Zillich, Dr. Richard Csaki, später Leiter des Deutschen Ausland-Instituts in Stuttgart, die Brüder Richard und Hermann Karoli, beide Wirtschaftsprüfer, sowie der Sprachwissenschaftler Otto Csekelius an. Mit 31 Jahren begann er offiziell das langersehnte Studium bei Schönberg. Hannenheim war offenbar der einzige Schüler, der es wagte, Schönberg bei Diskussionen offen zu widersprechen. Seine Werke wurden regelmäßig aufgeführt und von der Kritik hochgelobt, doch als reiner Komponist lebte er in ständiger finanzieller Not. Schönberg bemühte sich vergeblich, Unterstützung aus Siebenbürgen zu organisieren. In einem Brief an den Musikpolitiker Leo Kestenberg vom 16. September 1930 schrieb er resigniert: „Nun ist Hannenheim Siebenbürger, derzeit rumänischer Staatsangehöriger, aber die Rumänen tun nichts für Deutsche und die Deutschen Siebenbürgens, wohin ich mich auch gewendet habe, sind angeblich nicht in der Lage – was nützt es, es nicht zu glauben? – etwas zu tun.“

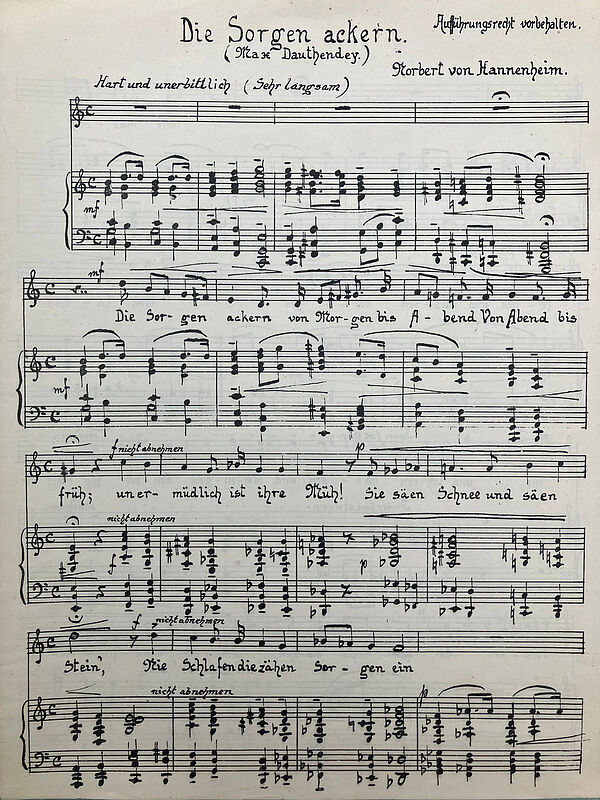

Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 emigrierte Schönberg in die USA. Hannenheim blieb in Berlin, wurde jedoch als „Neutöner“ eingestuft und seine Musik als „entartet“ angesehen; Aufführungen seiner Werke wurden zunehmend seltener. Im September 1934 interpretierte die bekannte Kronstädter Sängerin Lula Mysz-Gmeiner, begleitet von Egon Siegmund, eines seiner Dauthendey-Lieder bei der Festwoche des Deutschen Ausland-Instituts.

1935 trat er vermutlich aus Berufszwang der Reichsmusikkammer bei, lehnte aber einen Kompositionsauftrag zu den Olympischen Spielen 1936 ab. Stattdessen wandte er sich klangschönen Volksmusikbearbeitungen zu. Einige seiner „Auslandsdeutschen Volksballaden“ wurden mehrfach im Rundfunk gespielt, 1938 erschien eine Auswahl auf der Polydor-Platte „Volksweisen aus Siebenbürgen“, gesungen vom Heltauer Tenor Karlfritz Eitel.

Sein letzter internationaler Erfolg war die Uraufführung seiner „1. Phantasie für Streichorchester“ durch Paul Sacher und das Basler Kammerorchester 1936; 1937 wurde das Werk beim IGNM-Festival in Paris wiederholt, wo Hannenheim einmalig als rumänischer Komponist firmierte. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs lebte er in äußerster Armut vom gelegentlichen Notenkopieren und zog sich immer mehr zurück.

Als der Großteil seiner Werke 1944 im Bombenhagel auf Berlin zerstört wurde, zerbrach er vollends. Am 6. Juli 1944 wies ihn ein Amtsarzt als „gemeingefährlich geisteskrank“ in die Wittenauer Heilstätten ein, von wo aus er in die Euthanasieanstalt Obrawalde-Meseritz im heutigen Polen deportiert wurde, wo Nazis systematisch Kranke töteten. Obwohl er die Befreiung durch die Rote Armee am 29. Januar 1945 noch erlebte, starb er dort am 29. September 1945 an Herzversagen vereinsamt und fast vergessen.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Hannenheim begann 1968 durch den Hermannstädter Komponisten Dieter Acker (1940–2006) und wurde seitdem, unterstützt von der Familie Hann von Hannenheim, intensiv fortgeführt. Von seinen über 250 Werken haben immerhin rund 50 Kammermusikwerke überdauert, die auch mehrfach durch den Verein musica suprimata e.V. in Siebenbürgen aufgeführt wurden. Dennoch bleibt vieles in Hannenheims Leben und Schaffen unerforscht und seine einst visionäre Musik wartet noch immer darauf, im größeren Kontext der siebenbürgischen Musikgeschichte neu entdeckt zu werden.

Mehr dazu in meiner Bachelorarbeit „Norbert von Hannenheim – eine Annäherung an Leben, Werk und Rezeption eines außergewöhnlichen siebenbürgischen Komponisten der Moderne“ (2021).

Marion Lutsch

Schlagwörter: Hannenheim, Musik, Komponist, Hermannstadt

15 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.