Ergebnisse zum Suchbegriff „Woerterbuch“

Artikel

Ergebnisse 81-90 von 153 [weiter]

Wie kam die Honklich nach Kanada?

In der deutschen Sprache der Hutterer existiert „Hanklich“ wohl als Relikt aus der Siedlungszeit der „Habaner“ in Winz. Sprachliche und geschichtliche Betrachtungen von Dr. Hans Hager. mehr...

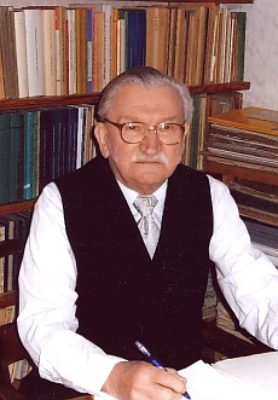

Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch im Kommunismus fortgeführt

Der Leipziger Germanist und Mediävist Dr. Helmut Protze hat an dem Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuch an entscheidender Stelle mitgewirkt. Über die Jahrzehnte als parteiloser Wissenschaftler wirkend, dabei stets Siebenbürgen im Blick, heute mit über 250 eigenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen einschließlich neun Büchern, bringt Dr. Protze einige notwendige Ergänzungen zum Aufsatz „100 Jahre Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch“ von Heinrich Mantsch, veröffentlicht in der „Siebenbürgischen Zeitung“, Folge 19 vom 30. November 2008 und Folge 20 vom 15. Dezember 2008. Dem Sprachwissenschaftler geht es dabei um eine „allseitig gerechte Darstellungen eines so großen, schon von Leibniz geforderten Werkes eines tapferen, kleinen Volkes, dem seit 1956 meine ganze Zuneigung galt und gilt“. mehr...

Münchner Gesprächskreis über Kunst: Die vielen Gesicher der Heimat

Es war die zweite Zusammenkunft des Gesprächskreises über Kunst, die am 11. März im Haus des Deutschen Ostens zahlreiche Kunstfreunde und Kunstinteressierte vereinte. Diesmal hatte Dr. Claus Stephani, Vortragender und Moderator, „Die Heimatmalerei – eine Kunst mit vielen Gesichtern“ als Thema ausgewählt. Einführende Worte sprach Heidemarie Weber, Vorsitzende der Kreisgruppe München, die auch die Anwesenden seitens des Landesverbandes begrüßte. mehr...

Ulrike Rușdea: Mühlenforscherin von europäischem Rang

Nicht nur einmal hatte ich in den letzten Wochen die vertraute Stimme vom Anrufbeantworter mit der typisch siebenbürgischen Intonation gehört: „Ich bin zur Zeit nicht erreichbar. Sie können mir jedoch eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton.“ Zum Zeitpunkt meiner Anrufe freilich lag die bekannte Hermannstädter Ethnographin Ulrike Rușdea auf der Intensivstation eines Heidelberger Krankenhauses, wo sie am 18. Februar einer schweren Lungenentzündung erlag. Eine Ansage kann sehr betroffen machen, wenn sie einem Menschen gehört, der einem viel bedeutete und der einen nie wieder zurückrufen wird. mehr...

Vortrag in München: "Siebenbürgisch-sächsisch-luxemburgische Sprachbeziehungen"

Einen Vortrag zum Thema „Siebenbürgisch-sächsisch-luxemburgische Sprachbeziehungen“ hält Dr. Sigrid Haldenwang am Donnerstag, dem 26. Februar, 19.00 Uhr, im Institut für deutsche Geschichte und Kultur Südosteuropas, Halskestraße 15, in München. Einführung: Dr. Stefan Sienerth, Direktor des IKGS. mehr...

Das Botscher Wörterbuch ist fertig

Beim letzten Botscher Treffen im Juni 2008 in Elixhausen-Sachsenheim informierte Michael Hartig die Teilnehmer, dass er vorhabe, ein Botscher Wörterbuch drucken zu lassen. Das dort ausgelegte Manuskript wurde positiv bewertet. Jetzt hat er das Projekt erfolgreich abgeschlossen und berichtet für die Leser der Siebenbürgischen Zeitung: mehr...

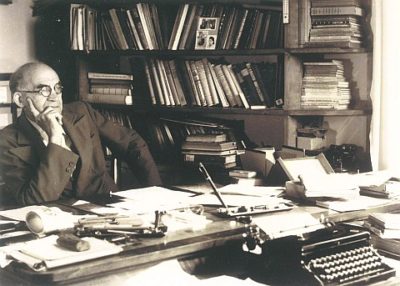

Heinrich Mantsch: 100 Jahre Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch

1908 veröffentlichte Adolf Schullerus (1864-1928), der große Gelehrte, Schulmann, Pfarrer, Bischofsvikar und Volksvertreter, die erste Lieferung des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuchs (SSWB) im Staßburger Karl Trübner Verlag. Es war der Anlauf zur Erstellung des wohl bedeutendsten, umfangreichsten Werkes der siebenbürgisch-sächsischen Sprachgeschichte. Niemand konnte anno 1908 ahnen, dass es nach 100 Jahren immer noch nicht abgeschlossen sein würde. mehr...

Botscher feierten in Elixhausen-Sachsenheim

Das Botscher Treffen 2008 in Elixhausen-Sachsenheim (Österreich) war eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Landsleute aus Rumänien, Deutschland und den USA hatten drei Tage Gelegenheit, Wiedersehen zu feiern. Die Landsleute aus den USA waren bereits einige Tage zuvor in Sachsenheim eingetroffen. Die Besucher aus der Heimatgemeinde Botsch, mit Pfarrer Zoran Kezdi, trafen am Freitagmorgen ein, die anderen Teilnehmer im Laufe des Tages. mehr...

Sprach- und seelenverwandt: Luxemburg und Hermannstadt als Kulturpartner

Die Abschlussveranstaltung des Kulturhauptstadtjahres am 8. Dezember in der Rotonde II. in Luxemburg bot Gelegenheit, eine erste Bilanz zu ziehen über die Partnerschaft, die Luxemburg und seine Großregion mit Hermannstadt als Kulturhauptstädte Europas 2007 verbunden hat. Dass gerade diese beiden so verschiedenen Städte und Regionen im Westen und Osten Europas eine Kulturpartnerschaft eingegangen sind, hat etwas mit den Siebenbürger Sachsen zu tun, die 1191 die „Villa hermanni“ im Karpatenbogen gegründet hatten. Im 18. Jahrhundert wurden sprachliche Indizien gefunden, die das Gebiet zwischen Maas und Mosel im Westen des damaligen Heiligen Römischen Reiches (das im 15. Jahrhundert den Zusatz „deutscher Nation“ erhielt) als mögliche Urheimat der Siebenbürger Sachsen ausweisen. Dialektvergleiche von Gustav Kisch (1897) und Richard Huss (1926) ließen zwar die These von der Luxemburger Urheimat der Siebenbürger Sachsen entstehen, wurden aber später von Karl Kurt Klein und anderen Sprachforschern relativiert. mehr...

Sportklettern in Rumänien

Der Kletterführer „Dimension Vertical“ füllt eine Lücke in der Bergliteratur des deutschsprachigen Raumes in Bezug auf die Klettermöglichkeiten in Rumänien. Gerald Krug aus Halle mit seinem Team vom Geoquest Verlag ist es in Zusammenarbeit mit namhaften rumänischen Kletterern gelungen, eine gute und klare Übersicht über 17 Klettergebiete mit mehr als 30 Klettergärten auf Rumänisch, Deutsch und Englisch zu verfassen. mehr...