13. September 2023

„Es sind mir Bücher geglückt“. Um das Mindeste zu sagen: Eginald Schlattner zum 90.

Spät hat er zu publizieren begonnen, viel ist es geworden und wird stetig mehr. An Opulenz überboten wird Eginald Schlattners Schreiben nur von denen, die darüber schreiben, es gibt eine Vielzahl an schwelgerischen oder kritischen, wissenschaftlich anspruchsvollen oder aber medial unterhaltsamen Werken und Machwerken zu den vielfältigen Hypostasen des Schriftstellers, Pfarrers im siebenbürgischen Rothberg und in rumänischen Gefängnissen, des Zeitzeugen und Künders vom Untergang jener Welt, die er künstlerisch, geistig und geistlich lebt – wie nur er es vermag. Eginald Schlattner wird heute 90.

Das – meist ungläubige – Staunen, mit dem Leser, Medien und akademischer Betrieb diese Einzigartigkeit wahrnehmen und ihren Träger und Gestalter befragen, kongruiert mit dessen steter – zutiefst gläubiger – Selbstbefragung in einer Prosa, die man der Einprägsamkeit halber als autofiktional bezeichnet. „Es mochte so gewesen sein. Es muss nicht so gewesen sein. Nicht die Wahrheit besteche. Es bekehre die Wahrhaftigkeit.“ Frommer Wunsch, mag der aller Bekehrung Abgewandte denken. Aber die Inständigkeit, mit welcher der Autor Erlebtes und, wie er selbst es nennt, „Ersonnenes“ ausbreitet, ist derart verführerisch, dass man gar einen mitnichten konsekrierten Begriff mitzudenken: autoliturgial – aus der Sprachlosigkeit vor dem Überfluss an Eloquenz geboren.

„Meiner Seele Seligkeit hängt nicht von den Büchern ab. Sondern dass ich Pfarrer bin, als Erstes und als Letztes und manchmal durch und durch. Somit der Imperativ: Verlasse den Ort des Leidens nicht, sondern handle so, dass die Leiden den Ort verlassen.“ Schier treuherzig mutet er an, der Imperativ, doch nichts an Schlattners Tun und Schreiben und daran, wie ersteres in letzterem aufgehoben ist, lässt bezweifeln, dass er sich ihm unterwirft, ja ihn feiert, und das nicht nur liturgisch, sondern mit allem gebotenen Ernst der Alltagspraxis. Wie er schreibt, so lebt er – dieser Glaube setzt sich durch, sosehr unsereins, eingebunden in brutal säkulare Mechaniken, zu Skepsis neigt.

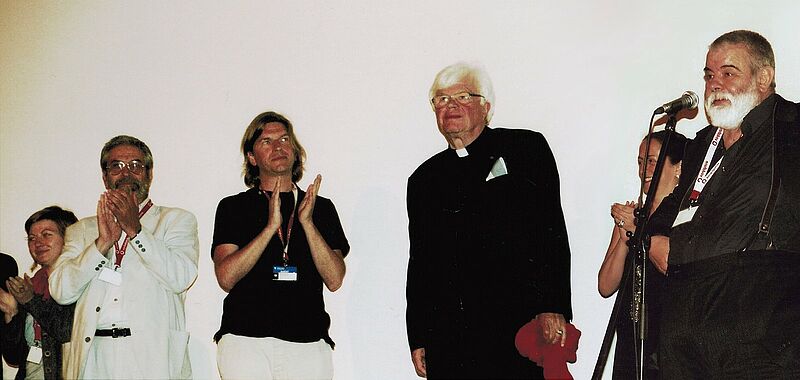

Was alles passieren konnte im Laufe dieser Peripetien – man verzeihe den euphemistischen Zynismus des Spätgeborenen –, davon ist vielen vieles passiert, aber nicht das alles. Zu sagen, es habe schließlich eine Läuterung stattgefunden und auf dem Pfarrhof in Rothberg dauere die Apotheose fort, wäre nur eine Fortschreibung solchen Zynismus. Gar nichts hat stattgefunden, was nicht Eginald Schlattner selbst ins Werk gesetzt hat, und spät hat er begonnen, all das in Worte zu fassen, in Romanen zu erfassen, die – eine weitere, diesmal glückliche Volte – der deutschsprachigen Öffentlichkeit erschlossen wurden. „Es sind mir Bücher geglückt, die vom Wiener Eliteverlag Paul Zsolnay verlegt worden sind (der auf eine weltliterarische Tradition zurückblickt, vor 1938 haben sechs Nobelpreisträger dort veröffentlich).“ So viel Kontextualisierung muss sein. Die drei Bücher, die zwischen 1998 und 2005 dort erschienen, wurden mit einer Überraschung aufgenommen, die auch in der anderssprachigen westlichen Medienlandschaft Früchte trug. Eginald Schlattners erzählerisches Können, die ehrwürdigen Narben seiner nachgerade spektakulären Biographie und die pittoreske Aureole seiner Residenz Rothberg – solchermaßen gebündelter Strahlkraft konnte sich niemand erwehren und wollte sich niemand entziehen.

Das alles zusammendenken darf, ja muss man, er selbst ist ein Meister solchen Synkretismus, am Ursprung jedoch steht ein gestalterischer Wille, der vom bescheidensten Anspruch zu höchster Professionalität gediehen ist. Noch seinen Erstling „Der geköpfte Hahn“ beschloss der 65-jährige Debütant mit einem „Dank“ an die Lektorin: „An der Hand geführt von Frau Brigitte Hilzensauer, Wien, und somit aufgerufen zu währender Dankbarkeit“. Doch auch dem Pop Verlag Ludwigsburg, der nach dem Hermannstädter Schiller Verlag seit 2020 Schlattners epische Reprise betreut, schreibt er auf die letzte Seite seiner „Wasserzeichen“: „Danksagung gilt Frau Dr. Edith Konradt, Geretsried, die in dem verwickelten Text ein ‚inneres Gesetz‘ aufgespürt hat.“ Solcherart bescheidenes Einbekenntnis ist keineswegs trivial, die beiden Mit- und Zuarbeiterinnen können es gewiss bezeugen, ebenso wenig selbstverständlich oder gar üblich – und umso höher zu schätzen.

Zum andern erweist sich Eginald Schlattner bei aller oder gerade in der „Verwicklung“ seiner Texte als Virtuose freihändiger Artistik – und diese gehört beileibe nicht zu den Markenzeichen siebenbürgischer Literatur. In ihrem Textfundus gibt es kaum Vergleichbares an gestalterischer Freiheit in gediegen gebundener Rede, an bedenkenloser Missachtung starrer Konventionen unter Wahrung selbstauferlegten sittlich-kulturellen Anstandes. Dieser Schriftsteller braucht seine geistliche Berufung nicht zu verleugnen, um frei heraus schreiben zu können, denn er weiß sich frei zu denken, mit spielerischer Ironie selbst in einer Sprache, die ihre kirchlich-biblische Prägung nicht verleugnet, sondern gerade gekonnt ausspielt.

Manches Ereignis haben seine Worte erst recht gefasst, sein Schweigen zu manch anderem ist ihm erst recht zu danken – vorerst aber ist ihm ungebrochene Red- wie Schweig-Seligkeit zu wünschen.

Georg Aescht

Schlagwörter: Kultur, Schlattner, Schrifsteller, Literatur

27 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.