16. März 2021

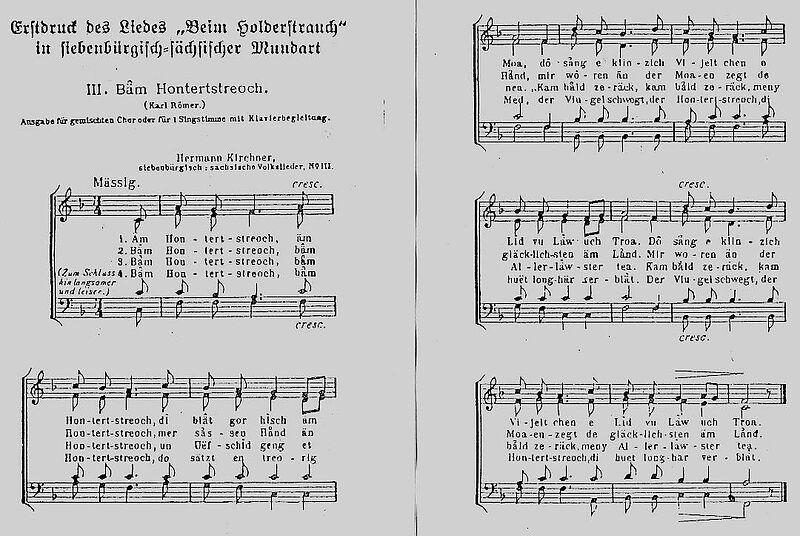

„Bäm Hontertstreoch“ wird 125 Jahre alt/Vor 160 Jahren wurde dessen Komponist Hermann Kirchner geboren

Am 23. Januar jährte sich der Geburtstag des Komponisten, Dirigenten und Musikpädagogen Hermann Kirchner zum 160. Male. Und Mitte dieses Jahres ist es 125 Jahre her, seit er sein wohl bekanntestes Lied „Bäm Hontertstreoch“ komponierte, das schon bald darauf seine ungeahnte Reise um die Welt antrat.

Heft I: Nårr deng Ūge loss mich sän (Verse von Josef Lehrer), Wī huët de Streoss gebeangden (Carl Römer), Bäm Hontertstreoch (Carl Römer), Dea äm Fräjōr af der Wis (Carl Römer), Äm Fräjōr kåm e Vijeltchen (Ernst Thullner), Än āses Nōbers Guërten (Ernst Thullner).

Heft II: Af deser Jërd, dō äs e Lånd (Ernst Thullner), De Breokt vun Urbijen (Carl Römer), De grän Jäjer (Carl Römer), Såksesch Regruttelīd (Ernst Thullner), Schniël bekīrt (Ernst Thullner), Seangtuchsklōk (Georg Meyndt).

Heft III: Sakselīd (Carl Römer), Me Sakselånd (M. Schuster), Hīmetstroa (1. u. 2. Str. Fr. Ernst; 3. u. 4. Str. Carl Römer), Gäade Mårgen (Georg Meyndt), Trännungswiëh (Emil Sindel), Äm Må (Ernst Thullner), Wånderlīd (Carl Römer).

Zwölf Lieder von Kirchner wurden in die Sammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ aufgenommen, die Angelika Meltzer und Rosemarie Chrestels im Verlag Haus der Heimat Nürnberg (2017, 2018, 2020) herausgegeben haben (www.angelika-meltzer.de).

Im Vorwort zu seinem ersten Liederheft schreibt Kirchner, dass er „keineswegs annehme, sämtliche Liedchen würden Gemeingut des sächsischen Volkes werden; doch sollte dies auch nur einem einzigen gelingen, so wäre immerhin etwas gewonnen“ und er könne „mit dem Erfolg mehr als zufrieden sein“. Nun, wie bereits eingangs erwähnt, hat eines seiner Lieder weit mehr geschafft – mehrere Völker dieser Erde reklamierten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Lied „Bäm Hontertstreoch“ auf Verse von Carl Martin Römer als eigenes Volkslied. Der schlichten Weise muss ein Zauber innewohnen, dem sich offenbar niemand entziehen konnte bzw. kann. Bei der Bezirkstagung des Gustav-Adolf-Zweigvereins, die am 24. September 1896 (und nicht am 29., wie dies unisono in allen Publikationen zu lesen ist) in Reichesdorf stattfand, erklang das Lied – der Überlieferung nach – zum ersten Mal. Leider erwähnt das Mediascher Wochenblatt dieses Lied nicht explizit, hält aber fest, „der Gesangverein gab sein Bestes in Liedern dazu, darunter sächsische Lieder, deren Dichter und Tondichter in den Reihen der Gäste saßen“.

Über das „Kaiserliederbuch“ wurde „Bäm Hontertstreoch“ auch in Deutschland bekannt und gehörte mehrere Jahrzehnte lang zum Standardrepertoire deutscher Männerchöre; zahlreiche Aufnahmen auf Schellackplatten belegen diese Popularität. Im Ersten Weltkrieg brachten es vermutlich Kriegsgefangene nach England und auch nach Russland, sächsische Auswanderer verbreiteten das Lied in Amerika, und Ende der 1930er Jahre hat man sogar eine japanische Fassung gekannt. Bemerkenswert ist auch, dass Erwin Strittmatter (sorbisch-deutscher Schriftsteller, DDR) das Lied in seinem 1963 erschienenen Roman „Ole Bienkopp“ zitierte. Alle diese Völker waren überzeugt, dass es sich um ihr „eigenes Volkslied“ handelte – ein schmeichelhaftes Kompliment für den Komponisten, der mit seinen Liedern ein viel bescheideneres Ziel verfolgte – das sächsische Volksliedgut neu zu beleben.

Zum Jubiläum des Holderstrauch-Liedes sei an einen bemerkenswerten Film aus dem Jahre 1975 erinnert, den die Redaktion der „Deutschen Stunde“ des Rumänischen Fernsehens Kirchners Lied widmete: „Der Holderstrauch – Ein Lied geht um die Welt“. Er wurde in der Akzente-Sendung (Deutsche Sendung, TVR1 Bukarest) vom 16. Mai 2019 erneut ausgestrahlt. Er kann unter https://www.youtube.com/watch?v=NIp0twxT3qk aufgerufen werden und ist dort ab der Minute 51 zu sehen. (Eine eigenständige Filmversion ist auf YouTube auch unter „Der Holderstrauch“ zu finden, hat aber eine schlechte Bildqualität.) Der von Christine Elges-Popa (Regie), Hans Liebhardt (Verfasser und Sprecher des Textes) sowie Ilja Ehrenkranz und Florin Orezeanu (Kamera) realisierte Film, an dem Professor Hans Tobie als Sachberater mitwirkte, stellt unserer Meinung nach ein besonderes kulturgeschichtliches Dokument dar, nicht nur als Würdigung dieses besonderen sächsischen Liedes, sondern auch als Beispiel der Bemühungen, sächsisches Kulturerbe im sozialistischen Rumänien zu pflegen. Von den zahlreichen Darstellern in dem Film dürften viele heute noch leben, und sicher erkennen sie sich selbst, Eltern, Verwandte oder Freunde wieder. Daher soll hier eine ausführlichere Würdigung des Films erfolgen. Hans Liebhardt sagt zur Zielsetzung der Redaktion: „Das Lied musste oft und in verschiedenen Fassungen gebracht werden, einmal richtig als Volkslied gesungen, dann von einer Krainer-Formation gespielt, als rumänische Romanze mit einer bekannten Sängerin, als englischer Folk, als Schlager. Wir hatten eine rumänische Nachdichtung bestellt (die rumänische Originalfassung haben die Autoren wohl erst gegen Ende der Dreharbeiten in der ASTRA-Bibliothek Hermannstadt entdeckt, Anm. der Autoren) und die englische konnte Ricky Dandel selber machen.“ So erklingt der „Hontertstreoch“ in dem Film zunächst vorgetragen von Sofia Weinhold und Katharina Schenker im Duett, wonach der Heldsdorfer Männerchor einen Chorsatz des Musikers Arnold Schmidt (der Chor steht vor dessen Geburtshaus in Heldsdorf) unter der Leitung von Hartfried Depner das Lied anstimmt. Es singen (von links nach rechts) Werner Depner, Friedrich Lorenz, Werner Reip, Hans Tontsch, Hermann Franz, Ernst Schall, Reinhard Depner, Kurt Gusbeth, Walter Plennert, Thomas Nikolaus, Jürgen Nikolaus, Hermann Nikolaus, Deszö Ottwald, Wilhelm Scheip, Hermann Kolf, Albert Liess, Reiner Horvath, Karl Jobi, Hans Otto Mooser, Erhard Depner, Otto Tontsch und Kurt Roth. Vor dem Rumänischen Athenäum in Bukarest wird das Lied im Stil der „Kokeltaler Musikanten“ in Bearbeitung und unter der Leitung von Reinhard Konyen, dem Gründer der „Kokeltaler Musikanten“, am Akkordeon gespielt, mit Hansi Skarba (Posaune), Benö László (Trompete), Romeo Tudorache (Klarinette), Gabriel Tabliga (Gitarre und Gesang) und Gisela Kosma (Gesang), damals allesamt Studenten des Bukarester Konservatoriums. Es folgt „În luna mai“ – eine wie wir meinen recht schmalzige rumänische Nachdichtung aus den 1970er Jahren, vor der Kulisse des Bukarester Dorfmuseums gesungen vermutlich von Angela Moldovan, und dann die englische Dixiversion von und mit dem jugendlichen Ricky Dandel. In Hermannstadt an den Hartenecktürmen vorbei flanierend, singen daraufhin die späteren Gründer der „Līdertrun“ mit Gitarre und Gesang, Karl Heinz Fisi (Piringer), Kurt Wagner und Hans Seiwerth, bewundert von dem Damentrio Nicoleta Fișcă (Wagner), Roswitha Möss und Lisbeth Porfetye. Zum Abschluss erklingt der Schäßburger Chor unter der Leitung von Hans Jakobi an der Bergkirche. Gesungen haben damals Grete Lienert mit Ehemann, Gerda Jakobi, Wiltrud Baier, Alida Homm, Anneliese Gross („Vierzig”), Gerda Jakobi, Edith Hayn, Anni Schiroki, Emmi Martini, Christa Osivnik, Lenke Kuhn, Meta Wellmann (Pomarius), Otto Kamilli, Reinhard Wellmann, Christian Pomarius, August Baltres, Erwin Kellner, Hans Martini und Fritz Tausch.

Erst 68-jährig starb Hermann Kirchner unerwartet am 29. Dezember 1928 in Breslau. Seiner Tochter Berta Konopka soll er den Wunsch geäußert haben: „Pflanzt mir einen Holderstrauch auf mein Grab, da singen mir die Vögel ein Lied.“

Angelika Meltzer und Hansotto Drotloff

Schlagwörter: Jubiläum, Lied, Kulturgut, Musik, Mediasch

44 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.