8. Oktober 2025

Deportation in die Sowjetunion vor 80 Jahren: exemplarische Einzelschicksale aus Tartlau

Viele Veranstaltungen und Publikationen erinnern an das Ende des Zweiten Weltkrieges, das Ende der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten einerseits und andererseits an die Verschleppung der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion sowie an die Vertreibung von etwa 15 Millionen Deutschen aus ihren Heimatgebieten in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa, die zu den größten humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts zählen. Die Erinnerung muss wachgehalten werden: Zum 80. Mal jährt sich die grausame Aushebung der gelisteten Deutschen in Rumänien. Pünktlich im Januar 2025 erscheinen verschiedene Artikel zu diesem Thema. Die Siebenbürgische Zeitung, die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien – Karpatenrundschau, erinnern, gedenken, mahnen und lassen mich innehalten.

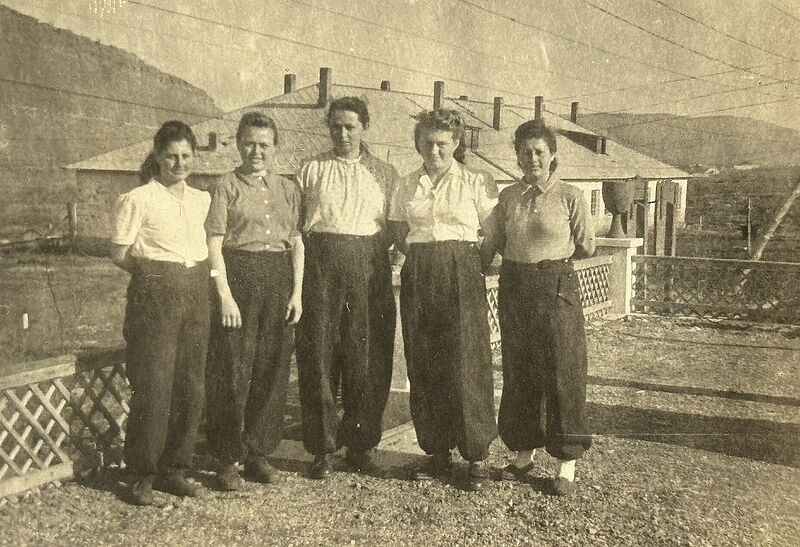

Auch heute noch erinnert sich Anna Kaul (Anni, wie sie gerufen wird) an diese Zeit voller Entbehrung, Angst, Hunger, Kälte und Dunkelheit, an eine Zeit großer Not. Immer wieder erzählt sie von der Angst, die sie auf dem Weg ins Lager nach einem langen, von feuchter Kälte dominierten Arbeitstag unter Tage überkam. Auch wenn sie wusste, dass die klirrenden Geräusche, die ihr die Angst einflößten, von dem Aneinanderreiben der gefrorenen Hosenbeine rührten, fühlte sie sich verfolgt.

Große Sorgen bereitete Anni die Gesundheit ihres Vaters, der an Asthma litt, um den sie sich trotz widriger Umstände liebevoll kümmern konnte.

1947, nach zwei Jahren, nahmen sie Abschied voneinander, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen, das nach knapp drei Jahren, im Oktober 1949, als Anni heimkehrte, wahr werden sollte. Annis Vater, mein Großvater, war krankheitsbedingt entlassen worden. Es wurde keine Rücksicht auf die Herkunft der Zwangsarbeiter genommen, sie wurden alle nach Deutschland abgeschoben, wo ein Großteil von ihnen blieb und sich ein Leben in der Fremde aufbaute. Mein Großvater wollte aber nach Hause und ging das Risiko ein, illegal die Grenzen zu überqueren. Und so kam es, dass er gemeinsam mit einigen anderen Zwangsarbeitern in Großwardein (Oradea) gefasst und eingekerkert wurde. Ein Wächter erkannte ihn und setzte sich aus Dankbarkeit für die Hilfe, die er vor dem Krieg von meinem Großvater während seiner Tätigkeit bei der Bauernhilfe in Tartlau erhalten hatte, für seine Freilassung ein.

Plötzlich frage ich mich, wer war J. Fabini. Ein bekannter Künstler vielleicht? Ja, Voterle hat es mal erzählt (liebevoll nannten wir unseren Großvater „Voterle“). Wir waren jung und lauschten gespannt seinen Erzählungen. Uns erschien alles surreal. Erst jetzt wollen wir mehr wissen, viele Fragen müssen wir uns jedoch selbst beantworten. Und tatsächlich findet mein Mann Rolf, als langjähriger Mitarbeiter des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e.V., kurz VGSS, die Antwort. Es ist Julius Alfred Fabini, geboren und gestorben in Schäßburg. Vor dem Krieg arbeitete er im Kunsthandwerk und kam in den 1920er Jahren in den Genuss eines Stipendiums an der Staatsschule für Freie und Angewandte Kunst Berlin.

Vor 1990 wurde so gut wie nie öffentlich über die Deportation diskutiert, geschweige denn über eine Entschädigungszahlung. Nach der Wende wurde die Verschleppung thematisiert, dies zu einer Zeit, in der schon viele Betroffene nicht mehr eine Wiedergutmachung erfahren konnten. Bemerkenswert ist, dass der rumänische Staat die Opfer der politischen Verfolgung (z.B. Deportation in die Sowjetunion oder die Bărăgan-Steppe, Zwangswohnsitzverfügung etc.) durch das Gesetz (DL) 118/1990 rehabilitiert und die Entschädigungszahlungen durch das Gesetz 211/2013 auf Betroffene im Ausland unabhängig von der Staatsangehörigkeit sowie durch die Gesetze 130/2020, Nr. 232/2020 auf Kinder von Betroffenen sowie durch Gesetz 71/2022 auch auf Stiefkinder ausgeweitet hat.

Die Lektüre der „Atemschaukel“ zog Anni dermaßen in ihren Bann, dass sie meinte, das Erlebte körperlich zu spüren und von sich selbst überrascht war, den herzzerreißenden und doch herausfordernden Roman nicht aus der Hand legen zu können. Hunger und Heimweh kann Anni fühlen. Auch die lange Fahrt im ungemütlichen Viehwaggon weckt schmerzhafte Erinnerungen. Wie wertvoll ein Stück Brot war – die einzige Mahlzeit am Tag – hat Anni ein Leben lang gewusst und geschätzt.

Anni ist 99 Jahre alt und erinnert sich fast täglich daran, dass sie es sich während der fünf Jahre Arbeitslager kaum vorstellen konnte, je wieder in ein normales Leben zurückzukehren, geschweige ein so stolzes Alter zu erreichen. Nach allem, was ich aus erster Hand erzählt bekommen habe, kann ich es kaum fassen, mit welchen Traumata weitergelebt werden musste. Alles Gute, liebe Godi!

Monika Batschi

(Tartlauer Wort, Folge 86 von Pfingsten 2025)Erinnerungen an Julius Fabini aus Schäßburg

Ursula Philippi las den „erschütternden Bericht über das Schicksal der deportierten Familie Michael Teutsch“ im Tartlauer Wort und schrieb Hermann Junesch, Vorsitzender der 9. Tartlauer Nachbarschaft (HOG Tartlau), und Monika Batschi: „Ich habe ein wenig recherchiert und darf einen kurzen Bericht von Wilhelm Fabini (geb. 1936) aus Schäßburg beifügen. Wilhelm Fabini, ein Sohn des Julius Alfred Fabini, ist ein Grafiker und Bildhauer, der mit seiner Frau Ortrun immer noch in Schäßburg, im Elternhaus lebt, das Julius gebaut hatte. Er erinnert sich und berichtet im Folgenden über seinen Vater.“

1944 kamen die ersten Russen nach Schäßburg und meine Mutter konnte nicht mehr allein mit uns fünf Kindern im Baumgarten bleiben. So fanden wir eine vorläufige Bleibe in Schäßburg bei einem Bruder meines Vaters, der natürlich zu seinem Arbeitsplatz in Buşteni zurückkehren musste.

So hat es sich ergeben, dass mein Vater, obwohl die Altersgrenze für die Deportation der Männer überschritten war, ohne Möglichkeit, sich mit der Familie in Verbindung zu setzen, aus Buşteni nach Ploieşti und weiter in die Sowjetunion transportiert wurde.

Es scheint so gewesen zu sein, dass mein Vater, durch seine Sorge um die Familie, von Anfang an nur an Flucht und Rückkehr gedacht hat (neben etlichem praktischen Werkzeug hatte er auch einen Kompass mitgenommen).

Für meinen Vater, der nach seiner Rückkehr berichtet hatte, dass jeder, der ein Handwerk ausüben konnte – ganz gleich, ob Friseur, Schneider, Glaser oder Schuster –, dort die Möglichkeit hatte, noch etwas zu verdienen. Da es keine Fotografen gab, zeichnete er Porträts der Lagerinsassen, die diese, meist durch Gelegenheit nach Hause schicken konnten. Zugleich war dies eine Möglichkeit, sich mit Brotkrusten zu versorgen, die er für seine schon damals geplante Flucht sammelte. Auch hat er aus Holz mit seinem Taschenmesser ganze Schachspiele geschnitzt.

Im Sommer 1946 hat er sich dann allein zu Fuß aufgemacht und ist etwa einen Monat lang von Kriwoi Rog bis zum Prut gewandert. Ein Bauer, den er der Sicherheit halber um Rat gefragt hat, zeigte ihn jedoch der Polizei an, und so wurde er wieder ins Lager zurückgebracht. Zur Strafe wurde er nun zwei Wochen lang täglich von zwei jungen Männern verprügelt.

Ausgehungert, krank und somit arbeitsunfähig hat man ihn dann bald in die damalige DDR abgeschoben. Da auch hier in der Nachkriegszeit große Not herrschte, hat er sich dann, wieder hauptsächlich zu Fuß, bis Wien durchgeschlagen. Von hier wurde er mit einem Transport nach Rumänien geschickt.

Bei dem Porträt von Michael Teutsch aus dem Tartlauer Wort, nehme ich, der Datierung (20.02.1947) entsprechend, an, dass es sich hier um das Porträt eines Freundes handelt. Und zwar mussten alle Rückkehrer aus Deutschland damals, Januar/Februar 1947, einen Monat Quarantäne in Großwardein (Oradea) absitzen; eine Qual für all jene, die nun endlich schon fast zu Hause waren. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit, als wir auf seine Ankunft warteten.

Dies sind so meine Erinnerungen an die spärlichen Berichte meines Vaters aus seiner „Russland-Zeit“. 1964 ist er an Nierenversagen gestorben, wahrscheinlich auch eine Folge der Schläge nach seiner Rückkehr ins Lager.

Wilhelm Fabini, Schäßburg

Schlagwörter: Deportation, Russlanddeportation, Zeitzeugenbericht, Tartlau, Schäßburg

27 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.